一批大学生参加了一项实验。研究人员要求,受试者在实验开始前至少3个小时不能进食,以保持略带饥饿感的状态进入实验室。随后,研究人员将学生带进一间香气扑鼻的房间。房间中央的桌子上摆着两只大碗,一只碗放着巧克力,还有飘着香味的热腾腾的巧克力曲奇饼,另一只碗盛着一堆小萝卜。

其中,一半的受试者分到两三块饼干和几块巧克力,但没有萝卜;另外一半受试者必须吃两三根萝卜,但没有饼干。学生吃东西时,研究人员故意离开房间,以营造诱惑氛围。虽然面对诱惑备受煎熬,所有受试者还是吃下了自己该吃的食物,萝卜组的学生没有任何人偷吃饼干。这是意志力的体现。

此时,另外一批研究人员走进房间,开始第二项看似毫不相干的实验。受试学生拿到一组智力谜题,要求一笔画出复杂的几何图形。研究人员给每位学生都发了很多张草稿纸,可以一次又一次重画。事实上,这些谜题根本无解。研究人员只是想观察,受试学生在放弃求解之前,能够跟令人灰心的难题奋斗多长时间。

“未受诱惑”的学生之前无须克制地开怀大吃巧克力和饼干,在解题的环节平均花了19分钟,认真努力地尝试了34种方法。相比之下,吃萝卜的受试学生显得缺乏耐性,只试过19种方法,画了8分钟就放弃了,连巧克力饼干组成员的一半时间都坚持不到。为什么这组学生这么快就放弃了呢?

答案可能令人吃惊:因为他们用尽了自我控制力。心理学家从类似的实验中发现,自我控制力是可耗尽的有限资源。就像在健身房练习举重一样,举第一下总是觉得很轻松,因为肌肉还充满力量。但是每多举一下,肌肉就多一分疲劳,最后就完全举不动了。萝卜组受试学生在抵制巧克力和饼干的诱惑时,已经耗尽了自我控制力。他们的大象最终难免会开始抱怨:题目太刁钻,不好玩,我们解不出来。这时候,骑象人已经紧拉缰绳坚持了整整8分钟,再也没有力气继续了;而在另一边,饼干组受试学生的骑象人精神饱满、活力充沛,能够驾驭大象长达19分钟之久。

自我控制力终会被耗尽,这是一个至关重要的认识。刚完成困难抉择的人与没有做过类似决定的人相比,前者更难集中注意力,也更不容易解决问题。

这个事实与改变密切相关,原因就在于:想要改变,往往意味着修改已经自然而然形成习惯的动作,而改变习惯则需要骑象人小心监督。期望的改变越大,消耗的自我控制力便越多。当我们耗尽自我控制力时,其实是耗尽了“精神肌肉”的力量。无论是创造性思考、集中注意力、压抑本能冲动,还是面对挫折百折不挠,都需要精神肌肉的支撑。换句话说,耗尽自我控制力,也就是耗尽了巨大改变所需的精神力量。

上期我们提到,我们的情感面像一头大象,理智面就是骑象人。如果骑象人和大象对于前进方向存在分歧,那就麻烦了。骑象人可以在短时间内掌握方向——用尽全力拽住缰绳,迫使大象服从——这正是你每次使用意志力时所做的事。但是,骑象人不可能长时间跟一头庞然大物拔河,他总会有精疲力竭的时候。骑象人不可能靠强迫来让大象长时间服从,因此必须从情感面入手,让大象愿意配合你,一同上路。这就是《行为设计学:零成本改变》中“改变三部曲”的第二部:激励大象,所要教给我们的。

01

找到感觉

1992年,塔吉特是美国明尼苏达州一家市值达30亿美元的区域零售商,与竞争对手凯马特和沃尔玛比起来,只能算无足轻重的小角色。但15年后,塔吉特成为市值达630亿美元的巨擘,是零售业的苹果公司,是可爱红心箭靶标志的持有者,也是时尚前哨、设计之王。塔吉特传奇的开场始于萝宾·沃特斯引发的改变。

在当时,塔吉特一心想要与众不同,即使当时规模尚小,打出的广告也够时尚新潮。可惜,公司售卖的商品跟不上广告的口号,顾客常常抱怨:广告看起来很棒,但店里卖的商品跟沃尔玛一样没劲。塔吉特公司负责挑选上架商品的进货员早已习惯盲目模仿。沃特斯说,负责采购服装的进货员的普遍心态就是:“找到今年最热卖的衣服款式,把样品带到亚洲,大批量生产,明年再半价出清。”要让塔吉特主打设计牌,公司必须停止追赶潮流,转而开始驾驭流行趋势。这正是沃特斯所在潮流部门的使命。

问题在于,沃特斯根本没有推动改变的实权,进货员也无须与她打交道。“我没有权力命令他们‘今年必须进紫色系衣服,这是流行趋势’,所以只能拉拢他们。”沃特斯回忆道。

渐渐地,公司开始有人认同沃特斯的想法。最早有一位负责采购高领毛衣的进货员,厌倦了年复一年的陈旧样式。于是,在沃特斯的劝说下,这位进货员请来一名设计师开发新款服装。不出他们所料,新款服装的销量一鸣惊人。

早期采纳这些建议的进货员积累了许多经验,成为沃特斯迫切需要的成功案例。零售业潮流服装一度只卖中性色调服饰,所有衣服不外乎灰色、白色、卡其色、棕褐色或者黑色。直到某个季度,无论是纺织品面料展会,还是伦敦、巴黎的零售店,开始涌现出五彩缤纷的颜色。彩色风潮如巨浪袭来,格外夺人眼球。因此,身为塔吉特的设计推手,沃特斯必须让进货员对色彩提起兴趣。但是进货员往往重视数据:他们可能会翻看一下过去几年的销售记录,然后发现彩色服装长期没有销路。

为此,沃特斯必须出奇制胜。她来到FAO施瓦茨玩具城的糖果店,店里可以买到五颜六色的M&M巧克力豆。沃特斯买了满满几大袋颜色亮丽的M&M,走进公司内部会议室,把巧克力豆哗啦倒进玻璃碗,倾泻出一道闪着土耳其蓝、亮桃红和酸橙绿的瀑布。“所有人都发出‘哇’的一声,我马上说:‘看见了吗,你们对色彩多敏感。’”沃特斯还准备了苹果公司刚刚发布的台式电脑iMac,外壳颜色包括酸橙绿、草莓红、蓝莓蓝、葡萄紫和蜜橘黄。这款电脑引发了极大轰动,消费者有史以来第一次可以像挑选汽车颜色一样选择电脑外观。此外,沃特斯时常与进货员分享世界各地时尚精品店的照片。比如,她会拿马球衫的照片给进货员看,并且说:“看看这家店的款式。除了三种中性色,还有鹅黄色,后来还出了宝蓝色,十分鲜亮。”接着她会举办一些服装实物展示,摆出各色样品供进货员亲眼查看,亲自比较。没过多久,宝蓝色马球衫就出现在塔吉特商场的某个服装柜台,还卖了整整一季。这就是组织层面的改变。

科特和科恩认为,人们多半以为改变发生的顺序是:分析→思考→改变。先分析,再思考,最后进行改变。正常情况下,这套模式可能行得通。如果你想降低打印店6%的复印成本,或者想要节省5分钟的通勤时间,上述流程可以助你一臂之力。科特和科恩指出,分析性工具最能派上用场的情境是“变量已知,假设极少,目的明确”。

但是,巨大改变的情境却全然不同。人们碰到的大多数改变,变量并不那么清楚,未来更是模糊不明。大象因为改变带来的不确定性而抗拒改变,分析论证无法消除这股抗拒力量。

科特和科恩得出的观察结论是,在几乎所有成功的变革案例中,改变发生的顺序不是分析→思考→改变,而是看见→感觉→改变。你会看到一些让你产生感觉的迹象:或许是问题本身的丑陋面貌,或许是解决方案的灵光一现,又或许是目前习惯的真实反思。不管是哪一种,你所看见的东西一定触动了情感面,也说服了大象。

沃特斯循序渐进,帮助公司改变了根深蒂固的文化,因为她发现了激起同事心中希望、乐观、兴奋的办法——她找到了感觉。

02

缩小改变幅度

一家本地洗车店推出积分会员卡促销活动。顾客每洗一次车,就可以在卡片上盖一个章,集满8个章就能免费洗车一次。这家洗车店向另一批顾客发放了稍微不同的积分卡,顾客需要集满10个章才能享受一次免费洗车服务。不过,他们可以“抢先起跑”,因为他们拿到的积分卡上已经事先盖好了两个章。事实上,两组顾客要达成的“目标”一模一样:购买洗车服务满8次,兑换免费洗车服务1次。但两组顾客的心态却大为不同:一种是从零开始,另一种则是已经抢跑了20%的路程。几个月后,从零开始的顾客只有19%换得了免费洗车服务,预先盖了两个章的顾客则有34%达成目标。

已经走完长途旅程的一段,似乎比从头开始的短途旅程更加振奋人心。因此,鼓励人们采取行动的办法之一,就是让对方感觉自己距离目标越来越近了。

2007年,阿利娅·克拉姆与埃伦·兰格两位学者发表了一份有关酒店女服务员及其运动习惯的研究报告。研究内容听起来或许不值一提,结论却出人意料,令人难以置信。让我们先从酒店女服务员说起。

女服务员平均每人每天要打扫15个房间,每个房间耗时20到30分钟。我们不妨花点儿时间,想象一下女服务员其中一小时的工作内容。在脑海里像放电影一样快进一遍,你会看到女服务员走动、弯腰、推车、手举、肩扛、擦洗、掸尘……总而言之,她们的工作就是运动。事实上,女服务员的每日运动量已经远远超过了卫生部门建议的运动量。

但女服务员似乎并不认为自己每天做的事情就是运动。研究刚开始时,67%的女服务员告诉克拉姆和兰格自己没有做过规律运动,甚至有超过三分之一的女服务员表示自己完全不运动。

那么,到底什么是“运动”?按照一般人头脑中的定义,运动就是站在健身俱乐部的跑步机上,目之所及皆是穿着弹性运动服的女人和汗流浃背的男人。照这样想,那么女服务员说得没错。但是,我们的身体不管具体的运动类型,消耗一卡路里就是消耗一卡路里。

两位学者都很好奇,要是女服务员发现自己其实是运动模范,会发生什么事。于是,研究人员向其中一组女服务员报告了这则好消息。研究人员给她们每人发了一份说明运动益处的文件,还告知她们日常工作已经足以获得运动的好处。研究人7服务员每人发了一份介绍运动益处的文件,但没有进一步解释日常工作内容与运动之间的关联。

4周后,研究人员再度对这两组女服务员进行调查,结果有了不可思议的发现。得知自己做了很多运动的女服务员,体重平均减轻了1.8磅——每周减少了差不多0.5磅,减重效果极佳。而另外一组女服务员的体重则没有任何变化。

克拉姆和兰格试图找到合理的解释。体重下降不能归结为统计波动现象,因为接受调查的女服务员人数很多,排除了巧合的可能。更何况,女服务员不仅体重减轻了,体脂率也跟着下降了。不过,这些女服务员也没有变成运动狂人——相比之前,她们并没有在工作之余进行更多运动。

两位研究人员还排除了一大堆可能的原因:女服务员工作强度如常,饮酒、喝咖啡、吸烟量不变,饮食习惯照旧——既没有多吃蔬菜,又没有少吃甜食。尽管如此,这些人还是变瘦了。

那么她们瘦下来的原因是什么呢?

其实,女服务员体重减轻的实验比较接近于洗车店积分活动。一部分女服务员拿到的是已经盖了两个章的积分卡,换句话说,她们惊讶地发现自己原来一直在做运动。她们已经朝目标前进了20%的旅程,而不是从零开始。这为她们提供了强大的认知激励:我不是懒虫,我一直在运动!

重点就在这儿:你一旦接受这种想法,就会立刻改变自己的行为。一旦意识到做小事情也是在做运动,你大概会想方设法再多做一些小动作。

同理,女服务员听到好消息后激发了满腔的热情。或许她们会比以往更卖力地擦洗浴缸,或许她们为了多走点儿路,特意在更换床单被套时多往返推车几次,或许她们去吃午餐时不乘电梯,改为走楼梯。女服务员愿意做出额外的努力,因为有人在运动卡上事先盖了两个章。突然间,她们发现自己距离终点比预期的更近了。

有所进展的感觉很重要。我们的大象很容易心灰意冷,很容易惊慌失措,也很容易脱轨掉队。正因为如此,大象需要被安抚,需要恢复信心,即使是在旅途刚起步的阶段。

如果你正在引领一场变革,最好赶快在团队的积分卡上盖下头两个章。不要过分关注改变将要带来的不同之处,而应当设法提醒人们已经克服的困难。。有些商业理论建议我们“抬高标杆”,但把目标定得过高,无论如何也无法激励不情愿的大象。你应该降低标准,把标杆降到大象正好可以跨越的高度。

要让一头不情愿的大象迈开脚步,你必须缩小改变幅度。

03

影响他人

圣卢西亚鹦鹉仅存在于加勒比海岛国圣卢西亚。这种鹦鹉非常漂亮,面部是鲜艳的宝石蓝色,翅膀呈酸橙绿色,胸口还有一抹亮红色。1977年,岛上只剩下100只圣卢西亚鹦鹉。照此来看,圣卢西亚鹦鹉行将灭绝。根据生物学家的说法,这个物种“到2000年时,注定难逃覆灭的命运”。不料,此时突然降临一位“救世主”,一个名叫保罗·巴特勒的大学生。巴特勒热衷于自然保护,曾为了完成一份野外实地研究考察,在圣卢西亚待了5周。他在岛上研究鹦鹉,还提出了一些保护鹦鹉的建议。

毕业前夕,巴特勒收到一封来自圣卢西亚林业部门的信函。由于对巴特勒先前提交的建议印象深刻,林业部部长询问巴特勒是否有兴趣在圣卢西亚担任6个月的鸟类保护顾问,月薪200美元,还可以住在政府提供的“休闲小屋”中。巴特勒简直不敢相信自己的好运:年仅21岁的他,竟然接到加勒比海岛国政府的邀请,前去协助拯救一个濒危物种。

巴特勒给政府提的建议可谓简单直接:第一,加大捕捉和猎杀鹦鹉的惩罚力度,将小额罚金提高为巨额罚款,并且加上入狱服刑。第二,在现有的森林保护区内部规划“鹦鹉禁猎区”,保护鹦鹉栖息地。第三,开发“雨林旅游”,既可以筹措保护区运作所需的资金,又可以让游客一窥保护区中“明星”鹦鹉的自然魅力。要把巴特勒的建议落到实处,就得修改当地法律,也就是说,岛上居民必须拥护这些提案。令人伤心的是,多数圣卢西亚人甚至没有注意到鹦鹉将彻底消失。巴特勒知道,他无法从理性分析保护鹦鹉的必要性入手,他必须诉诸人们的情感。

巴特勒的目标是让圣卢西亚人相信,自己是会保护自家东西的人。巴特勒在公开场合强调:“这是一种属于我们的鹦鹉,这是其他地方没有的鹦鹉。我们要珍惜它,我们要照顾它。”他在职权范围内竭尽所能,让岛民更了解这种鹦鹉:编排圣卢西亚鹦鹉木偶剧,发放印有鹦鹉图案的T恤衫,邀请当地乐队为鹦鹉写歌。巴特勒甚至还找到一家电信企业,商谈印制圣卢西亚鹦鹉电话卡。其中一种卡片上,鹦鹉旁边印着美国国鸟秃鹰,相比之下,哪种国鸟比较漂亮,一目了然。

圣卢西亚人开始接纳自己国家的鹦鹉,巴特勒进行的民意调查显示,鹦鹉赢得的公众支持率大幅飙升。巴特勒与林业部部长加布里埃尔·查尔斯所提出的议案,因为这股民意浪潮而顺利通过立法。

数年后,圣卢西亚鹦鹉走出灭绝的危机。根据最近一次统计结果,圣卢西亚鹦鹉的数量已超过600只——对于濒危物种而言,这已是惊人的数量增长。偷猎已被全面禁止,巴特勒在2008年时说:“过去15年内没有发现一个圣卢西亚人猎杀鹦鹉。”圣卢西亚政府在1988年授予巴特勒公民身份,后来又给他颁发国家最高荣誉之一:圣卢西亚勋章。巴特勒以实际行动告诉圣卢西亚人,以圣卢西亚为荣的意义何在;在此过程中,他自己也化身为圣卢西亚的一分子。

我们已经知道,转变的激励方法之一是缩小改变幅度,让人们在面对挑战时感觉自身更“强大”。现在我们看到了另外一种办法:巴特勒没有缩小改变幅度,而是影响他人,让人们得到成长。他帮助圣卢西亚人因自家绝无仅有的鹦鹉而自豪,他激励当地居民变得更加意志坚决,更加蓄势待发,更加积极主动。群众一旦被影响,便会产生采取行动的力量。

改变最核心的难题就是让大象持续前进。骑象人需要方向,大象则需要动力。至于如何激励大象产生动力,我们可以学到:动力来自感觉,但感觉并不足以激起改变;动力还来自信心,大象必须相信自己有能力完成改变。为了帮助人们在面对改变时感觉自己变得“强大”,我们提出两条建立信心的途径:你可以缩小改变幅度,也可以影响需要改变的人,当然,最好两者并用。

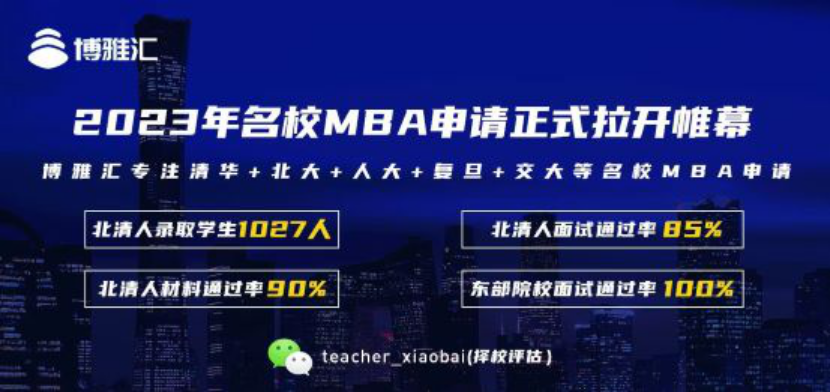

博雅汇MBA,专注于北清人等顶级名校MBA提前面试申请,拥有9年的辅导经验,帮助上千人成功拿到清北人复交等名校预录取资格。

20—21申请季,在师生的共同努力下,博雅汇的学员共拿下528个名校offer。辅导的264名学员中,面试综合通过率达到90.15%。其中,MBA项目北大预录取51人、清华经管预录取29人、人大商学院预录取42人,各校录取人数业内排名第一。想要咨询MBA添加助教老师微信(15810437141)