你听说过美国麻省理工学院女学生高里·南达发明的“逃跑闹钟”吗?这可不是普通的闹钟,它还长着轮子。你在晚上入睡前调好时间,第二天早上,逃跑闹钟不但铃声大作,还会从床头柜上滚下来,在房间里窜来窜去,逼得你不得不爬起来追着它跑。想象一下这样一幕:你穿着内衣,趴在地板上,一边追,一边骂一只满地乱跑的闹钟。

普通闹钟响了以后,你可以摁一下停止按钮再接着睡,但后果会很不美妙——逃跑闹钟保证不会这样。显然,睡过头是很多人心中共同的担忧。要知道,这种售价50美元的逃跑闹钟一上市,连广告也没怎么做,头两年就卖出了3.5万只。

这项发明的大获成功,揭示了有关人类心理学的诸多问题,其中最根本的一条就是:人人都有“精神分裂症”。部分自我被称为理智面,它想在早上5:45就起床,上班前还能挤出足够的时间去慢跑一下;另一部分自我被称为情感面,它让我们躲在温暖的被窝里,觉得世界上最幸福的事就是再多睡几分钟。

假如你跟其他人一样,这种天人交战的获胜方往往是情感面,那么或许你也该买个逃跑闹钟了。这件小东西最吸引人的地方就是,协助理智面,战胜情感面。想想看,一只“抽风”的闹钟在房间里横行无忌,任谁也不可能还缩在床上接着睡。

事实上,心理学家普遍认为,人类大脑内部始终有两个相互独立的运作系统。第一个就是前面所说的情感面,这部分自我属于天性本能,能够感知痛苦,获得快乐;另一个是理智面,也称为反思系统或者自觉系统,这部分自我能够深思熟虑,能够条分缕析,能够思索未来。

在过去几十年里,心理学家针对两个系统的研究成果颇丰。当然,人类早就注意到自身内在有两股力量在相互拉锯,这种认识由来已久。柏拉图说过,人类头脑中有一位理性的御车人,必须驾驭一匹桀骜不驯的马,“只有用马鞭抽它,用马刺刺它,才能让它就范”。弗洛伊德曾经提出,人格可以分成自私的本我和正直的超我(以及介乎两者之间的自我)。现代行为经济学家则把两个系统称为计划者和实干者。美国的奇普·希思和丹·希思兄弟,在《行为设计学:零成本改变》一书中,提出了“改变三部曲”:指挥骑象人,激励大象,以及营造路径。学会这三个步骤,我们可以有意识地完成巨大的改变。

有些时候人们看似对改变心怀抵触,实则是因为方向不明。今天我们节选指挥骑象人的片段,学习如何运用理智面为改变提供清晰明确的方向。

01

象与骑象人

弗吉尼亚大学心理学家乔纳森·海特在其杰作《象与骑象人》中使用的类比,为这两方的对峙做出了完美的诠释。在海特眼中,我们的情感面像一头大象,理智面就是骑象人。骑象人骑在大象背上,手握缰绳,俨然一副领导者模样。但事实上,骑象人对大象的控制水平忽高忽低,并不稳定,毕竟跟6吨重的大象比起来,骑象人显得很渺小。如果大象和骑象人对于前进方向的意见相左,那么骑象人注定会落败,毫无还手之力。

大象打败骑象人,大多数人对这种事情再熟悉不过了:睡过头,吃太多,做事拖拖拉拉,尝试戒烟终告失败,偷懒不去健身房锻炼,生气时脱口而出不该说的话,因为害怕而拒绝在会议上发言,等等。

说起来,我们的情感和本能面——这头大象的弱点一清二楚:好逸恶劳,反复不定,总是为了眼前的利益而放弃长远的好处。努力追求改变,最终宣告失败,这些通常都是大象的责任,因为我们想要的改变大多要牺牲短期利益来换得长期回报。比如:为了来年资产负债表收支平衡,今天就要削减开支;为了来年体态轻盈,窈窕多姿,今天就不能再吃冰激凌。改变经常失败,因为骑象人并没有办法让大象俯首帖耳,一路乖乖地朝目的地走去。

大象渴望及时行乐,骑象人则正好相反。骑象人擅长超越当下,深谋远虑,未雨绸缪。

不过,有个事实或许会让你大吃一惊:大象也有许多长处,骑象人也有致命的弱点。大象并不是永远扮演坏家伙的角色,它还掌管着爱、怜悯、同情和忠诚等诸多情感。为了保护孩子而奋不顾身的强烈本能,这是大象的力量;为了坚持自己而挺直胸膛的勇气,这也是大象的力量。

更重要的是,当你在考虑改变时,大象才是改变得以实现的因素。无论是崇高目标,还是些微小事,我们都需要大象提供能量和动力,朝着目标不断前进。从这里就可以对照出骑象人的缺陷所在:原地踏步,停滞不前。骑象人往往会过度分析,过度思考。有些人身上免不了出现骑象人的毛病,十有八九你也认识这样的人:有的朋友为了盘算晚饭吃什么,内心足足挣扎20分钟;有的同事花几个小时进行头脑风暴,想出一大堆主意,却迟迟做不了决定。

想要追求改变,必须双管齐下。骑象人制订计划,指明方向,大象则使人前行。所以,只有骑象人而没有大象的团队,能够达成理解却毫无动力;只有大象而没有骑象人的团队,大家空有热忱却没有方向。不论哪种情形,都会一着不慎,满盘皆输。大象抗拒不从,骑象人原地空想,两者都会让改变遥不可及;如果两者同心协力,并驾齐驱,改变就会轻而易举地实现。

02

找到亮点

1990年,杰里·斯特宁效力于帮助弱势儿童的国际慈善组织“救助儿童会”。越南政府邀请“救助儿童会”协助改善当地儿童营养不良的问题,他受命前往,计划在当地设立新的办事处。斯特宁抵达越南后,却发现接待人员寥寥无几,态度冷若冰霜。外交部部长告诉斯特宁,并不是所有的政府官员都欢迎他的到来。外交部部长抛下一句话:“你必须在6个月内做出成绩来。”斯特宁带着妻子和10岁的儿子同行,3个人都不会说越南语。他回忆道:“到达越南机场的时候,我们觉得自己就像孤儿,对于要做什么一点儿主意也没有。”斯特宁随行的工作人员屈指可数,能调动的资源也非常匮乏。

针对此次任务,斯特宁阅读了大量的资料。研究报告普遍认为,营养不良是一系列问题综合作用的结果:卫生状况差、生活贫困、缺乏清洁饮用水、农村居民往往不重视补充营养。

在斯特宁看来,这些分析固然正确,但毫无用处——全是正确的废话。他认为:“数百万孩子等不到这些问题全都解决的时候了。”如果从这条思路入手,就得先消灭贫困、净化饮用水、建立卫生系统,那么解决营养不良的问题就遥遥无期了。何况他只有6个月的时间,而且资金并不充足。

斯特宁想出了更好的主意。他四处拜访农村,调查各个地区的状况。他把所有母亲分成若干个小组,分别测量各村每个孩子的身高、体重,然后把这些数据按组归总。

随后,斯特宁便问这些母亲:“有的孩子家里非常穷,却比一般小孩长得更高、更壮、更健康。你们发现这种情况了吗?”母亲们看了看统计数据,点头说:“是,是。”斯特宁又问:“也就是说,现在这个村子里,有人家里很穷,可还是养出了营养状况良好的孩子,是吗?”“是,是。”“好,那我们去看看他们家是怎么办到的。”

斯特宁的策略是找到当地社区里的亮点。所谓亮点,指的是值得他人效仿的成功做法。既然有的孩子家里穷困潦倒却仍健康成长,就表示营养不良并不是无法避免的事;既然有的孩子活得十分健康,也就表示一定有快速见效的实用对策。斯特宁知道,自己铲除不了棘手的“病根”。但是,如果有那么一拨孩子能免于厄运,茁壮成长,为什么其他孩子不能做到呢?

请注意,斯特宁正努力把妈妈们脑中骑象人的注意力给吸引过来。“要让自己的孩子更健康,你该怎么做?”这种笼统的议题不仅太庞大,而且也不可能一次性解决。妈妈们需要的是方向,而不是激励。每个母亲脑中的大象无疑都希望自己的孩子更健康,可问题在于,她们到底该怎么做?

第一步,斯特宁和妈妈们必须剔除不具有代表性的亮点。比如,这家男孩有个舅舅家境良好,有机会经常给这个男孩送食物加餐。其他家庭不可能如法炮制。

为了弄清亮点妈妈的做法有什么与众不同,斯特宁的小组还必须总结出普通家庭喂养小孩的“传统观念”。为此,他们与数十位父母、哥哥、姐姐、祖父母等交流,发现当地社区的饮食习惯相当明确:小孩跟家人一样,一天吃两顿饭,吃的是适宜儿童的食物——易于消化的单种食材,比如优质大米。

掌握了当地儿童喂食习惯后,斯特宁和妈妈们便开始走访亮点妈妈的家,观察她们异于一般家庭的做法,结果有了出乎意料的发现。首先,亮点妈妈一天给孩子喂4次饭(每日进食总量和其他孩子一样,只不过分4次吃)。可见,一般家庭一日两餐的做法并不适合这些儿童,因为他们营养不良的胃无法一次消化那么多食物。

其次,亮点妈妈的喂养方式也不同。大多数父母认为,孩子知道自己该吃多少,会自行从餐桌上取用适量的饭。相比之下,亮点家庭喂养孩子的方式要积极得多,必要时父母还亲自喂孩子吃饭。亮点父母还会鼓励生病的孩子多吃点儿东西,这跟当地的习惯做法不太一样。

另外,更有意思的一点是,亮点孩子吃到的食物种类更多。亮点妈妈们会从稻田里捉一些小虾、小蟹,掺在孩子的米饭里。当地人一般认为,虾蟹是大人吃的食物,不适合拿来喂小孩。亮点妈妈还在米饭里加入甘薯叶,这种绿叶通常被视为下等食材。这些饮食上的即兴创造看似怪异或者“下等”,却在无意中帮了大忙:添加的杂食为孩子补充了饮食中严重缺乏的蛋白质和维生素。

身为一个外乡人,斯特宁根本不可能自己想出这些做法,他甚至对甘薯叶一无所知。这些创造性的办法是本地智慧,源自村民的实践经验,因此必然现实可行,也必然能够持久。不过光知道办法还远远不够,为了促成改变,很多母亲必须转变观念,接受新的烹饪习惯。

03

效仿新观念

当地社区针对50户儿童营养不良的家庭设计了一个项目,每10户人家为一组。参加项目的妈妈们每天定时在临时厨房里集合,筹备餐点,每个人都必须带上虾蟹和甘薯叶。妈妈们先用肥皂清洗双手,然后一起做饭。斯特宁说,这些妈妈开始“接纳新的思考方式”。最重要的是,这种转变来自她们自己,得益于村里的当地智慧。斯特宁的角色只是帮助妈妈们认识到,靠自己的力量就可以攻克小孩营养不良的问题。

最重要的是,从亮点入手,可以避免“非我发明”带来的疑虑。有些人总是对这种“舶来品”的做法深怀戒心。试想一下,假如美国政客提议采用法国医疗保健制度,将会引发多大的民意反弹(反之,将美国和法国的角色对调亦然)。人们总是觉得,自己的办法最高明。

在目标村落里找到亮点家庭,可以确保解决之道出自本地。如果斯特宁硬要把其他村子的做法借鉴过来,推广过程将遇到更多阻碍。当地的妈妈们一定会百般不满:这些人跟我们不一样,我们的情况复杂多了,那些方法在我们这儿是行不通的。

斯特宁抵达越南村庄6个月后,当地65%的儿童的营养状况得到了改善,并且继续保持了下去。后来,埃默里大学公共卫生学院的研究人员来到越南收集其他数据,发现即使是斯特宁离开后才出生的孩子,其健康状况也跟直接受到斯特宁帮助的孩子相当。由此也证明,这项改变的确能持久下去,而非昙花一现。

我们头脑里的骑象人有很多长处,会思考,会分析,也会规划未来蓝图。但我们也看到,骑象人有一个糟糕的弱点,那就是倾向于原地打转。骑象人喜欢再三考虑、反复分析。更糟的是,骑象人的分析对象往往是麻烦,而不是亮点。

喜欢分析当然会很有用,毕竟很多问题要靠分析才能解决。但在需要做出改变的情况下,过度分析反而会让努力白白浪费。面对重重困难,骑象人会觉得到处都有问题,然后就患上了“分析瘫痪”症:除非得到方向清晰的指示,否则骑象人就会无穷无尽地原地打转。所以,要实现改变,必须想方设法指挥骑象人,告诉他去哪里、做什么、追求什么目标。而在你努力引发改变时,亮点是指挥骑象人的一剂良方。所以,亮点是改变过程中不可或缺的角色。

通过上文,我们了解到骑象人的长处和缺点。一方面,骑象人头脑清晰,善用谋略,富有远见卓识,愿意为了长期目标而做出短期牺牲——这也正是骑象人为何总与大象对抗的原因:大象往往看重眼前享受。另一方面,我们也看到骑象人的诸多缺点:力量有限,遇到指向不明或选择过多的状况时就会陷入瘫痪状态,并且过分聚焦于问题而非对策。

好消息是,骑象人的优点扎实稳定,缺点也能得到修正。如果你试图与自己或其他的骑象人对话,行动策略一定要简单直接。

先找到亮点。只要深入分析,一定能找到独树一帜的成功例子。别只盯着失败,相反,应该仔细研究亮点,复制推广亮点。然后再指挥骑象人,这样你不仅能帮助骑象人做好引领转变的准备,也给予骑象人工具去对抗不情愿的可怕伙伴——大象。

思维课堂

象与骑象人:我们的情感面像一头大象,理智面就是骑象人。情感面赋予人动能,理智面则指明行动的方向。

找到亮点:找到独树一帜的成功例子,仔细研究亮点并复制推广。

效仿新观念:推动参与群体转变旧观念,学习新观念。

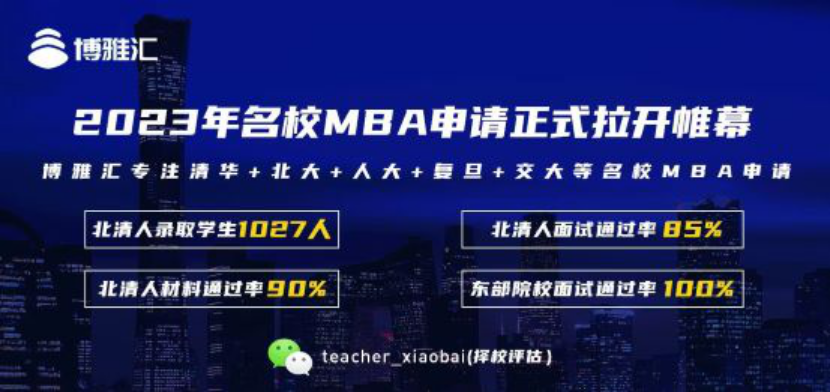

博雅汇MBA,专注于北清人等顶级名校MBA提前面试申请,拥有9年的辅导经验,帮助上千人成功拿到清北人复交等名校预录取资格。

20—21申请季,在师生的共同努力下,博雅汇的学员共拿下528个名校offer。辅导的264名学员中,面试综合通过率达到90.15%。其中,MBA项目北大预录取51人、清华经管预录取29人、人大商学院预录取42人,各校录取人数业内排名第一。想要咨询MBA添加助教老师微信(15810437141)