捷克诗人米罗斯拉夫·赫鲁伯曾记下这样一个故事:一队负责侦察的匈牙利士兵在阿尔卑斯山迷路了。赫鲁伯写道:寒冷的风雪天里,他们几乎不大可能安全地返回营地。两天时间过去了,这队士兵没有一点儿消息,他们的中尉开始担心自己把这些人送上了不归路。

然而,第三天的时候,这队士兵奇迹般地安全返回了。中尉长舒了一口气,但仍很困惑,就问他们是怎么设法回来的。有个士兵从口袋里掏出了一张地图,表示当天气转好的时候,他们就按照地图寻找回来的路。中尉拿过那张地图看了看,结果,他更加困惑了——那是张比利牛斯山的地图。

管理学学者卡尔·维克从这个故事中总结道:“当我们迷路时,什么老地图都管用。”虽然那些士兵找到的是其他地方的地图,他们却因此在心理上有了依靠和慰藉,所以能冷静下来,并让自己开始行动。而一旦行动起来,他们就能主动去熟悉自己的周遭环境,并不断探讨如何达成他们的共同目标——安全返回营地。地图的价值不在于它的精准性,而在于它能让士兵们开始行动。尽管我们常常把成功归功于职业规划或个人计划,也即我们人生的地图,但真正导致结果发生的往往是我们的行动。问题是,许多人都喜欢按兵不动,迷失在无休止的计划中,或者像追逐者那样,眼巴巴地等着合适的资源到位再行动。

我们总爱计划,这是现代生活中最为重要,却又最容易沦为一种束缚的手段。毫无疑问,计划有着巨大的用处,但它也会拖累我们,甚至让我们偏离到达目的地的正轨。我们常常把自己的成功归功于缜密的计划,却忘了最终决定我们表现如何的,是我们做了什么,而不是我们计划做什么。我们需要从《延展》中学习的,就是利用自己拥有的一切资源,行动起来,向自己的目标迈进。凭借自己拥有的资源,而不是我们以为自己需要的资源,行动起来!

01

计划的风险

永远没有准备过头的时候,这是常识告诉我们的。计划可以给我们提供一份经过深思熟虑的路线图,让我们可以按照这个路线图行事。而且,由于我们已经仔细研究过种种细节,计划还给我们一种有理有据的感觉。然而计划也蕴藏着危险,事实上,计划过头会阻碍我们采取行动。

我们喜欢做计划,是因为这是我们从小就熟悉的事情。我们从幼儿园时期就开始学习做计划,等到成年时,计划已经成为我们生活中根深蒂固的一部分。人们做什么事都会做计划,不论是如何过周末,还是如何过退休生活。各个组织机构也喜欢做计划,小到短期目标,大到长期发展规划等。无论是制定新策略的高管,领导员工做出改变的中层管理者,还是考虑度假去处的家庭,我们往往都愿意相信,好的结果来自详细的计划。

当我们拥有充足的时间和信息等资源时,计划确实可以创造奇迹。但问题是,即使是资源最丰富的组织机构和个人,他们在做计划时也需要就许多未知因素做出不大可靠的假设:竞争对手可能采取的行动,愿意购买新产品的客户比例,或者如果我们换工作,有多大的可能性和新同事处好关系等。然后,我们就会根据这些假设做出关于未来的计划,但很快我们就忘了计划中的预期结果是建立在这些靠不住的假设上面的。而且,如果我们不喜欢自己得出的预期结果,我们还能回过头来修改假设,直到得出自己最初想要的答案为止——例如,我们只需要调整一下关于人们会购买多少产品的假设,就可以在预期结果中将一件很可能不怎么赢利的新产品奇迹般地描述成即将轰动一时的明星产品。

为克服计划中可能存在的缺陷,我们甚至要花费更多的时间来寻找未知问题的答案,这是我们做计划的基础。但是,恰恰是我们对事无巨细的追求拖延了我们的行动。而在我们拖延行动的过程中,周遭的环境可能已经发生了翻天覆地的变化。最终,我们花费大量时间做的计划,为的却是一个不复存在的世界,与此同时,我们还欺骗自己去相信这个世界依然存在,因为这个计划就是为之而做的。

我们之所以想要做计划,是因为我们总是以为自己需要在速度和精准度之间妥协。当需要快速行动时,我们需要主动忽视某些可能的选择,缩小自己纳入考虑的信息范围,快速分析,找出最合适的办法。虽然这么做不一定会找出最佳方案,但这就好比我们意外在电梯里偶遇一位客户,便临时组织一番推销说辞,或者当我们回家晚了,便随便凑合弄点儿吃的——不会有人会为此在事后批评我们的。

相反,当我们想要解决某些重要问题时,我们就更倾向于重视精准度,而不是速度,也正是在这种情况下,我们很容易误入过度计划的陷阱。当要制订公司的5年预算计划,或做出大规模新产品的投资决策,或决定该买哪套房时,我们便会不慌不忙地慢慢计划起来。在许多组织机构中,有些部门完全依赖复杂的规划模型做出重要决策,相信这些由复杂模型推算出的规划能够带来更好的结果。但问题是,事实往往不遂人意。

再缜密的计划也会存在天然缺陷,因为我们往往会错误地以为自己已经提前考虑得面面俱到。如果我们能打开思维,允许多种可能性的存在,那么我们就可以避免陷入投入升级的误区,即避免不理性地继续坚持计划,甚至在明显没用的情况下投入更多。有的时候,我们需要行动起来,放手去做,而不是一股脑儿地求助于计划。

02

放手去做

1988年,丹·威登在一家挣扎求生的广告公司任职,公司就坐落于波特兰一个工会大厅的地下室,除了一台借来的打字机和一部公用电话以外几乎什么都没有。威登当时正忙于为一家小型运动用品公司设计电视广告的广告词。

一天夜里,威登辗转反侧,难以成眠,直到想起10年前一个来自俄勒冈州名叫加里·吉尔摩的家伙被判死刑的故事,他终于有了灵感。

35岁的加里·吉尔摩已经在狱中度过了大半生,他罪行累累,曾犯过盗窃、入室抢劫、人身侵犯等罪。一年以后,他犯下了人生中的最后一宗罪——残忍地谋杀了一名加油站员工和一名旅馆接待员。法庭宣布判他死刑。

和大多数死刑犯不同,加里·吉尔摩不想上诉。他的代理律师们企图推翻对他的判决,但他拒绝了他们的帮助。当他的母亲写信请求法官的宽恕时,吉尔摩写下一封公开请求信,让母亲不要挡他的求死之路。

他因为州长延缓死刑执行而骂对方是“道德懦夫”,还要求“拉比、牧师、美国公民自由协会的人等,统统不要多管闲事”。

1977年,加里·吉尔摩成为美国10年来第一位被执行死刑的人。他最后的遗言——“就这么办吧”(“Let’s do it”)——为威登提供了灵感,让他写出了广告语。威登向客户的合伙创始人菲尔·奈特展示自己想出的广告语,但奈特立马回应道:“我们不需要这么烂的广告语。”而威登反驳道:“尽管相信我吧。”

幸亏奈特最后妥协了,因为丹·威登想出的可是全世界最成功的广告词之一——“Just Do It”(“放手去做”)。这一系列广告让耐克一跃成为运动品牌的领头羊,并发展成为一个全球知名的品牌。该品牌的成功不只是因为采用了明星代言,更是因为它呼吁大家行动起来,“放手去做”。

丹·威登当时并没有真正意识到这句广告语的价值,但他的广告文案确实完美地利用了人的心理调节模式。人的心理调节模式是人类心理的重要组成部分,它指代一系列的信仰和心态,用以调控我们对待资源的态度以及利用资源实现目标的方式。当处于计划型调节模式的控制之下时,人们会产生一种强烈的冲动,去全面考量资源的潜在用途,为各种不同的选择尽可能多地搜集信息,以求选出最佳方案。在这种模式下,人们永远不会满足于一个“还不错”的选择,而是想要“最好”的那个,哪怕这需要投入巨大的资源。而且,当他们最终行动起来时,还会反复回过头来检验自己的所作所为,不时为自己的选择感到后悔,怀疑是不是还有更好的办法。另外,他们还会把自己的选择拿来和别人的比,这就唤醒了追逐者偏爱的社会比较的危险本能,从而抹杀了个人的满足感。

而如果你更倾向于直接动手去做,那么你很可能是处于行动型调节模式的控制之下的。在这种模式下,人们会想方设法改变现状,一步步靠近自己的目标,而不管有没有还没发现的更好的途径。

处于行动型调节模式控制之下的人更大程度上由工作本身的乐趣所驱动,不太关注工作带来的回报。他们只是纯粹地享受工作,不会有必须想出最佳方案的困扰。这种内在驱动促使他们为实现目标做出更大的努力。事实上,他们也更有可能实现自己的目标。

03

即兴的智慧

1995年,在乘飞机去香港之前,39岁的保拉·迪克逊在去机场的路上从摩托车上摔了下来。事故发生后,她挣扎着起来,继续奔往机场。

但登机之后,迪克逊才注意到自己的前臂肿了。机上有两名医生——安格斯·华莱士和汤姆·王,他们的诊断结果是迪克逊的胳膊断了。两名医生利用飞机急救箱中的工具,用夹板把她的胳膊固定住了。认为自己圆满完成任务,看到病人没什么大碍之后,两位医生回到了自己的座位上。

但在这架波音747飞机飞行了一小时之后,迪克逊开始出现胸口剧痛、无法呼吸的情况。在惊恐地发现这些新症状之后,华莱士医生给迪克逊重新进行了检查,发现情况远比他最开始的诊断严重得多。迪克逊的肋骨已经刺破了肺部,需要立马进行手术。

但是,就算在最近的机场降落也来不及救迪克逊了。更糟糕的是,飞机降落时的机舱压力变化会给迪克逊的生命带来致命性的威胁。华莱士医生该怎么办呢?

时间一分一秒地过去,华莱士医生没有时间多想,只能迅速行动起来。他在飞机尾部临时搭建了一间手术室。他不仅为迪克逊的手术临时挪出了一块地方,还给这场非同寻常的手术制作了许多不一般的工具。

他把高档白兰地酒当作消毒剂清洗了这些工具,用一把剪刀划开了迪克逊的胸口,用一个衣架安插管子,他用一个矿泉水瓶把迪克逊肺部滞留的空气引了出来。头等舱的热毛巾成了这名危重病人的无菌伤口敷料。

幸运的是,迪克逊挺过了这次可怕的机上手术,活了下来。

虽然我们在工作和生活中面临的挑战与华莱士医生不同,但从他的故事中我们依然可以领悟到很多:当意外发生时,行动起来不仅有助于我们弄清楚状况,而且还有助于我们改变状况。华莱士医生的每一个举动都是在一步步地把飞机变成手术室。

华莱士医生熟悉在医院进行手术的情形,所以当时的状况在他看来即十分熟悉又极为不同。在飞机上进行手术,其基本的步骤和在手术室进行手术的程序大体相同——消毒、给病人开刀、导出滞留空气、包扎。但是,身处高空的情形和必要设备的缺乏让这台手术看起来非同寻常。通过临时拼凑,华莱士医生得以用一种不同寻常的方式完成了一项本质上稀松平常的工作。

和华莱士医生一样,我们每个人都会经常遇到需要临时拼凑、即兴发挥的情形,比如,新竞争对手的出现、客户品位的改变、畅销产品销量骤减,监管制度的变化导致的行业规则更改,等等,但我们都能克服这些工作和生活上的困难。其实,应对这些突发状况,我们只需要认识到,通过行动起来,我们就可以让情况好转。

就拿交响乐和爵士乐这两种音乐体裁的差异来说吧。无论是交响乐还是爵士乐,好的作品都离不开有天分的音乐家,但两类音乐家的工作方式则迥然不同:交响乐离不开计划,爵士乐离不开即兴创作。

交响乐就好比计划。它有一个正式的引领者(指挥),负责协调分属不同乐器部门的专业水平极高的音乐家。乐谱则相当于详细的计划书,它让整个乐团的成员明白怎么进行自己的表演。这是在表演之前就已经确定下来并经过认真排练的。完美的表演仰仗于计划的完美实施,这要求音乐家们在精确的时间准确无误地演奏出乐谱上的音符。

爵士乐团不依靠乐谱来计划整个团队的表演,因此,到底整场表演会是什么样,没人清楚。乐手们不确定每个人会演奏什么曲调,所以他们得快速做出反应,接着其他人演奏的曲调继续表演。他们不做计划,只是简单地让音乐流淌下去,尽可能避免出现尴尬的卡壳。所谓完美的表演,每次都不一样,而且团队成员可以轮流担当引领者。

在以工业生产为主的社会,像演奏交响乐那样安排工作看起来合情合理。那时,我们的目标是消除一切变化不定的东西以让生产效应最大化。但当社会开始强调个性表达、适应能力和创新能力时——这样的社会充满惊喜和意外——我们就要学习一种新的工作方法了。

如果能冲破旧观念,不光我们自己,我们周围的人也能更好地利用自己所拥有的东西,行动起来,观察周围发生的一切,学习新知,以灵活、自由的方式同人打交道,调整自己做事情的方式,如此形成良性循环。不管我们追求的目标是什么,如能做到时不时地抛开既定计划,按照本能行动起来,我们都能受益匪浅。

行动起来!

胸怀大志的我们总是不假思索地求助于计划。如果未来可以预测,这倒也无妨,但事实是,计划有时会把我们带偏。我们应该行动起来,更加擅长观察周围的一切,这样,我们就能练就利用手边的资源即兴发挥的本领。我们并非总得有个完整的剧本,甚至,完全没有剧本也没关系。因为我们所需要的,只是行动起来!

思维课堂

计划的风险:计划过头会阻碍我们采取行动,或陷入投入升级的误区。

放手去做:行动型调节模式更容易帮我们实现目标,减轻焦虑。

即兴的智慧:意外发生时,即兴发挥有助于我们弄清状况及改变状况。

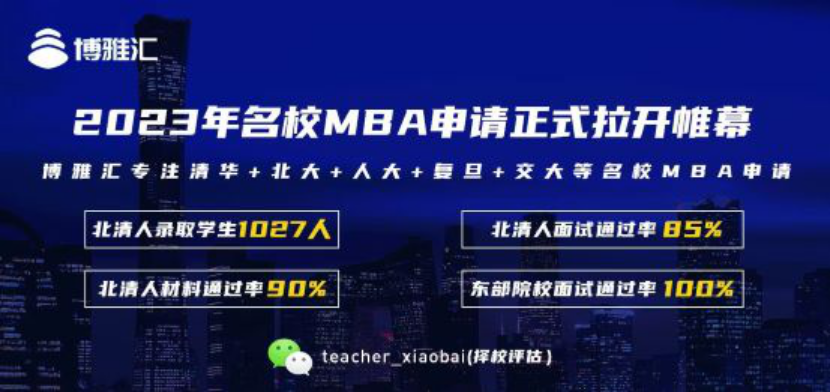

博雅汇MBA,专注于北清人等顶级名校MBA提前面试申请,拥有9年的辅导经验,帮助上千人成功拿到清北人复交等名校预录取资格。

20—21申请季,在师生的共同努力下,博雅汇的学员共拿下528个名校offer。辅导的264名学员中,面试综合通过率达到90.15%。其中,MBA项目北大预录取51人、清华经管预录取29人、人大商学院预录取42人,各校录取人数业内排名第一。想要咨询MBA添加助教老师微信(15810437141)