从20年前决定推动自主移动通信标准TD-SCDMA时的困难重重,到如今在全球5G标准中占据关键地位,中国的移动通信产业发生了翻天覆地的变化,这一切都离不开众多移动通信从业者的辛勤付出。杨骅就是其中具有代表性的一位。 杨骅是北大国发院EMBA中知名的技术实力派,但相比之下,他在业界的名气要大得多,从20年前转业进入大唐集团接触到TD-SCDMA,到现在身为TD产业联盟专职秘书长,他20年只做了一件事:推动我国移动通信产业链和创新链的建立与不断完善。 2016年,“第四代移动通讯系统(TD-LTE)关键技术与应用”项目获得当年度的国家科技进步特等奖,这是一份至高荣誉,杨骅作为主要完成人之一巨功至伟。 回望自己一路走来取得的成绩,这位耿直的西北汉子表示:“机遇很重要,我以前是从事宇航工作的,转业时已经40岁了,但很幸运地赶上了中国要打造自主移动通信标准的时机,让我可以全程参与这件事情,为国家贡献一点新的力量。” 如今,年满60岁的杨骅仍没有停下匆忙的脚步,因为他清楚中国的移动通信产业虽然有了长足的进步,但很多方面尚存在差距,需要加倍努力追赶,对于这样一个变化万千的高科技领域,任何懈怠都可能导致完全不同的命运。 在 军 营 里 大 练 兵 生于1950年代末的杨骅,中小学时期正好赶上文革,未能接受完整的学校教育,但幸运的是他是个追求进步,一直有心于学习的人。 杨骅的父亲供职于西安某研究所,地处西安南郊的城乡结合部,当地中学的生源大多都来自三类群体:干部子弟、科研与高校人员子弟以及工农子弟。“这样的学生群体给了我很大影响,干部子弟,从小耳濡目染父辈的军人作风和信仰,高校子弟的学习习惯、工农子弟的实干与韧性,这些对我们有潜移默化的影响。”杨骅中学时从不同的同学身上感受了不同的优秀品质,扩展了自己的见识和眼界。 环境造就人的性格,生活在这样的环境中,让杨骅很早就有了忧国忧民的家国情怀和担当意识。通信在当时也是很受重视的领域,《永不消逝的电波》在很多人眼里就是那个年代的《谍影重重》,在各种兵种里,通信兵的技术含量也很高,毛泽东曾为通信兵题词“你们是科学的千里眼、顺风耳”。国家、军队、通信……这些字眼很早就在杨骅的脑海里落地生根,日后面临人生的十字路口时,杨骅的方向已经隐隐注定。 当然,杨骅与通信结缘还有一个很重要的原因就是爱好。或许是因为从小就生活在中国最早从事微波通信技术应用与开发的专业机构——西安某研究所,杨骅从小就喜欢与朋友们捣鼓一些无线电的玩意儿,热衷在班级活动上展示自己做的“攀高峰”、“登山探宝”等游艺作品,要不就是去清仓店里淘来各种电子元件,自己组装收音机和黑白电视机。 1978年第二次参加高考时,杨骅的第一志愿毫不犹豫地填报了北京邮电学院(现名北京邮电大学),在他的志愿排序中,比北京大学还靠前。不过,命运似乎对杨骅另有安排。“当时军队院校是第一招生序列,填志愿时有一栏是‘是否服从分配’,如果不服从的话下一年就不能再参加高考了。”由于在1977年文革后的第一次高考中失利,杨骅出于保守考虑,选择了服从分配,“就这么阴差阳错被优先录取到了解放军空军第二高射炮兵学院(后与其他院校合并为解放军空军工程大学),学习无线电专业。” 经过四年半的军校历练,1982年底新年前夜晚上,杨骅走出大学校门,和一群年轻人坐上了晃晃荡荡的火车,前往所分配的单位——酒泉卫星发射中心。 当时,我国宇航事业刚刚起步再出发,科技和工业基础比较薄弱,茫茫戈壁滩,杨骅和战友们不仅要工作学习,还要在生活上自给自足,要下地种菜、晒菜干、养猪、卸煤等,骨感的现实与这些知识分子想象中的“高精尖”相差甚远。“当时家庭条件好的同学都吃不了这个苦,不少人后来就找机会调到城里去了,宁愿去做跟自己专业不相干的工作或者干脆下海经商,也不愿意留在这里。”杨骅回忆道。 杨骅自己该怎么办?“碰到任何困难我都觉得是机会,因为只有真正的困难,别人才会后退,这时你才可能有机会,要不怎么会轮到你呢?”杨骅决定留下来。回顾这段军旅生涯,杨骅自称受益匪浅。而对比那些早早离开基层的同学朋友,杨骅更是认为,“年轻人一定要到一线去,到基层去,扎扎实实练好基本功,否则很难成大材。” 杨骅说,机会都是干出来的。有一次执行某型号试验任务,杨骅作为项目试验人员跟同事一起去上海航天局学习。当时科研管理体制比较粗放,资料和图纸不齐全,杨骅注重向科研人员请教,埋头在试验室学习、在资料室查找资料,梳理了该型号控制原理资料。由于一位关键设计师缺席,该型号在上海总装试验时出现问题。就在大家焦头烂额时,杨骅依据自己所梳理的资料分析了问题产生的原因,并提出了解决方案,结果取得成功。“在重要时刻发挥关键作用,很有成就感,但前提是真练出了本事,也勇于担当。”。刻苦钻研、敢想敢做敢担当的杨骅在部队干得风生水起,“我在部队晋升很快,基本上每一次试验任务都会有晋升”。因为连续做出突出贡献,他被提升为连长、营长。当年中央电视台还曾对他做过专题报道:《中国西部之光——记我国年轻宇航专家杨骅》,《解放军报》也曾在头版刊登过他的事迹。 在个人刻苦担当的同时,他作为组织领导也有了非凡的历练。从班长到营长,当真正要管理一个组织的时候,他一点点明白什么叫领导力,什么叫格局,什么叫人尽其才。杨骅讲了一个酒泉基地养猪的故事。他做连长期间,“因为猪舍条件跟不上,春天抱回来的小猪崽基本熬不过冬天。为了搞好这件事,我就在全连队悬赏会养猪的人,那些平时表现很积极、觉悟很高的人都不吱声,最后反而是一位来自山区的、不识字的孩子站出来说他可以。于是我就大胆地让他试试。结果到了那年冬天,整个酒泉基地,只有我们连养的猪一头没死,而且还生了两窝小猪崽”,杨骅说这就是人才。他也找到了其中的奥秘,“有天晚上我巡察时发现这孩子往猪舍里放了一个电炉子,自己还睡在猪圈里照顾一头怀孕的母猪,既让我非常感动,也让我真正懂得了人尽其才,量材适用。” 在 通 讯 业 大 转 型 杨骅说,他迄今为止走过的60年岁月里有两个重要的转折点:毕业到酒泉搞宇航,然后是1999年转业,赶上中国发展移动通讯业。 前后两段经历跨度很大,转型无疑非常困难,但杨骅认为自己运气很好,“一个人要想取得一些成绩,一是要有能力,二是要有机遇,两者缺一不可。” 出于家庭和个人发展的考虑,杨骅40岁(1999年)决定转业。“当时正好中国要搞自己的移动通讯标准,我也想做一些技术方面的工作”。但他没有去部队领导推荐的地方别谋他职,而是一心一意去找通信公司,自己到处投简历,最后成功应聘电信科学技术研究院(即后来改制的大唐电信集团)下面的合资公司信威。 杨骅成功进入大唐,源于时任信威董事长李世鹤(后有“TD之父”之称)看到了他的简历。“他一见面就夸我是人才,让我受宠若惊,因为那会儿大家都是另眼看我们这些部队出来的人,觉得只会踢踢正步”,杨骅清楚地记得对方说,“你看你做过科研,做过试验,又做过行政管理,这样的人才很难找”。之后,杨骅和李世鹤一起进入新组建的大唐集团,开始TD垦荒之旅。“我这么多年就是基于TD标准刚提出来,然后完善标准、建立产业链,推动产业发展。最近20年就基本是干这一个事儿。” 从电信科学技术研究院移动中心TDD部技术办公室主任、大唐电信科技产业集团科技开发部总经理、大唐移动通信设备有限公司副总裁,再到TD产业联盟专职秘书长,杨骅一路前进。前进的关键还是学习。 对杨骅来说,导弹和移动通信行业完全是两个行业,只能重新学习。“有一次我去李董事长办公室,看他正把刊物的约稿函丢进垃圾筒,他说没有时间写这些专栏。我当时就想,这些刊物约稿的方向都是关于通信标准的,不如我试着去写,这样一来可以宣传TDD技术,二来也能刺激自己学习。”于是,杨骅写、李世鹤把关,不仅一篇篇稿件写出并刊登,杨骅自己对通信业的认识迅速提高,很快建立起了移动通讯相关的知识体系。” 个人的学习也还不够,有过管理经验的杨骅发现一个标准要想得到更多的认同和应用,必须大家合力共进,于是他提出发起建立TD产业联盟。2002年10月,在发改委、科技部、信息产业部的大力支持下,由大唐等8家企业发起成立TD产业联盟。但这个联盟要想真正运行起来谈何容易。“标准提案出来之后,需要结合实际情况不断修改完善。那时争论是非常激烈的。每一个工作人员都要为自己的公司去努力,所以在他得不到更高授权的时候,都各执一词,无法达成共识,所以每到晚上的时候我会听一遍各方的意见,然后再去跟各家老板沟通,各家老板再把他的意愿转达到一线。”就这样反复地讨论、修改、妥协,产业联盟内部最终形成了专利共享、共同开发、协同组织的机制,TD联盟才逐渐壮大,并成就了一批国内厂商。如系统设备厂商华为、中兴、大唐等,芯片厂商展讯、大唐联芯等,终端厂家联想、华为、中兴、酷派等,仪表厂商星河亮点、上海创远等,成就了我国通信制造历史上的一个繁荣期。 杨骅特别提到,正是在推动TD产业联盟发展过程中遇到的艰难和困惑,让他产生了到北京大学国发院BiMBA商学院学习的想法。“那时读EMBA很热,有很多高校都有这类课程,中欧、长江、北大光华和清华经管,都很有名。我真正花了一番功夫了解之后,感觉国发院与其他的商学院有很大不同,所以选择这里。当时我的上级也在读EMBA,对我的这一选择不太理解。” 杨骅说,他对国发院心动的地方在于这里是国家高端智库、北大中的北大,这里很好地秉承了“北大精神、社会情怀、国家高度、全球视野”的特质理念与“中西合璧、知行合一”教学原则。“国发院有两点特别吸引人,一是这里的老师都有很好的理论基础,他们都在国内读过书,同时也有海外深造的经历;二是他们中间的很多人前身参与过改革开放以后重大的改革工作,像是国企改制、电信改制等等,这些是我真正需要的,不仅要学习国外先进的管理知识,更重要的是学会如何将之与本土的现实相结合”。 在国发院学习期间,林毅夫、周其仁等老师都给杨骅留下了很深刻的印象,也跟他们都讨论过TD产业的发展前景。虽然两位老师当时不像自己那般看好TD产业,但“兼容并包、 和而不同”讨论之风还是让他学到很多。“特别是林老师当时讲的比较优势理论,就是说一个国家处于不同的发展阶段,要素禀赋不同,应该选择具有比较优势的产业进行发展。后来我就认真学习了比较优势理论,提出了我国移动通信发展的资金效率、人工成本、研发投入、协同创新、产业政策等方面的比较优势,撰写了我国移动通信产业创新发展的比较优势论文,发表在《移动通信》等相关杂志上。”这篇论文在当时很好地提振了业界对于发展我国移动通信技术与产业的信心,直到现在依然是行业的标杆级论文。 杨骅说,经过这些年的发展,中国的移动通讯产业如今已经有很高的国际地位,在最新的国际5G标准中,中国拥有的专利近1/3,很多标准制定工作小组的主席都是由中国人担任,这个追赶和跨越很不容易,这是‘政产学研用’有机结合、协同作战,及对外合作并举的结果。 面对5G时代,杨骅表示,中国要想实现5G的全面引领,还有很多问题亟待解决。比如,在操作系统的自主研发、高频段技术与器件、行业的数字化、5G与行业的融合创新等方面都比较薄弱。我国要在2020年实现规模商用,需要可以支撑5G技术发展的完整产业链。加大5G研发投入、行业投入、器件及配套投入、突破产业薄弱环节是5G发展的关键点之一。尤其是高频器件与融合创新,要进一步加大研发支持力度,尽快突破薄弱环节,形成愈加完善的产业链。 北大国发院在经济学、管理学、政治学、教育经济学、人口学等多个学科领域汇集了著名的经济学与管理学专家学者。学院秉承北大兼容并包、和而不同的学风,高度关注中国社会的现实问题,致力于学术与现实相结合,不遗余力地推动国家进步。 博雅汇MBA,专注于北清人等顶级名校MBA提前面试申请,拥有9年的辅导经验,帮助上千人成功拿到清北人复交等名校预录取资格。

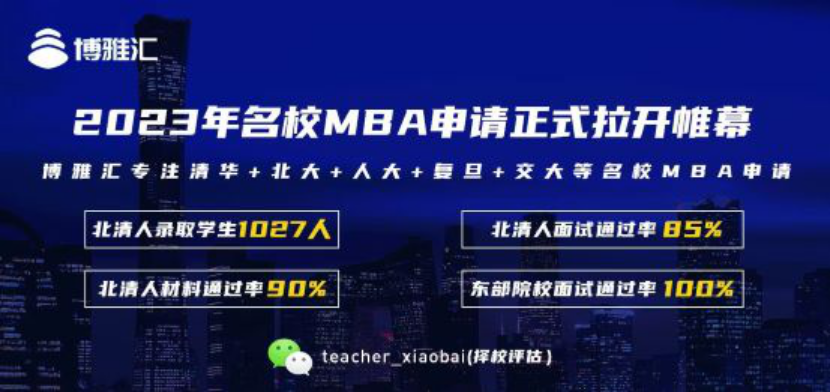

20—21申请季,在师生的共同努力下,博雅汇的学员共拿下528个名校offer。辅导的264名学员中,面试综合通过率达到90.15%。其中,MBA项目北大预录取51人、清华经管预录取29人、人大商学院预录取42人,各校录取人数业内排名第一。想要咨询MBA添加助教老师微信(15810437141)