不止问“我们是谁”

也问“谁是我们”

“我们是谁?”

从我这个研究历史的人听来,这是要讨论中国人的“来源”,我们的祖先是“谁”,我们身上流淌的是谁的血脉?不过,如果把这一问反过来说“谁是我们?”也许意思就反转过来,成了追问中国人的“认同”,就是什么人可以成为“我们”,什么人能够被我们承认为同一文化传统中人?

我曾经多次提到日本加藤周一的《杂种文化》,在普遍相信“万世一系”的纯粹历史,普遍自豪大和民族的语言一致、文化一致的东瀛,他居然敢说,日本文化、甚至日本民族不过是“杂种”,很让人肃然起敬。

倒是如今的中国人,对“杂种”似乎依然忌讳,尽管当年“古史辨”已经为重建历史,瓦解了传说时代的种种神话,但为了“崛起”时代的重拾自信,还是要证明自己文化“源远流长”和民族“渊源有自”。

一句“三皇五帝到如今”,害得地方上又是建炎帝陵、黄帝陵,一个“建立民族自豪感”,还得要级别够高的官员出来,向原本子虚乌有的“先祖”焚香祭拜。

现在不止是炎帝、黄帝,还有女娲,也许将来这份越来越长的祭祀名单上,还得加上颛顼或者蚩尤。

从上游到下游:“我们”这个文化与族群的混融性

尽管“起源传说”很重要,每个传统都会为新人讲述“好久好久以前??”,告诉他们“过去的故事”,让他们知道“我们是谁”,我们和谁“血浓于水”,我们会有哪些“同祖同宗”的伙伴。

但是,实际的传统却常常就像一条河,上游汇入百川,中游携泥带沙,到下游才宏大恣肆,滋养整个流域,甚或冲积成洲扩大疆土。你在长江下游取一瓢饮,这一瓢水可能已汇入青藏之水、巴蜀之水、澧沅之水。

我曾说过,就算孔子韦编三绝学富五车,单靠儒家一脉单传支撑不起文化中国这片天。南朝人宗炳就说,周公、孔子两位老人家没出过国,没有见过独目三首、马闲狗蹄、穿胸旁口的人,没有见过不灰之木、不热之火、火浣之布、切玉之刀,也没有见过西羌、鲜卑、林邑、庸蜀的异俗,

“周孔之述,盖于蛮触之域”,怎么可以说儒家就一家独大地代表了中国传统,它就是一脉单传地来自孔子的精髓,它就已经穷尽知识世界,后人只需要吃“现成饭”呢?

所以中国传统里面才有佛教,有祆教、摩尼教以及景教,也刺激出了中国的一个道教。文化如此,族群亦如此。现在的人对汉、唐有无限自豪,恰恰在汉、唐之间胡汉大混融。

“三十六国九十九姓”,随着北魏南迁便成了“河南之民”,随北周入关中便成了“京兆人”。隋唐两代的首都长安,好多居民就是“胡种”,据说城里卖珠宝、耍杂艺、传异教的波斯人就好几十万口。

说来也无奈,古代经典里面虽然一再说,“中国戎夷,五方之民,皆有其性也,不可推移”,中国和“夷、蛮、戎、狄”最好井水不犯河水。可事实上“中国”仍不免是“杂种”天下。

就说唐代罢,不要说李白“生于西域,不生于中国”,就连刘禹锡也是匈奴人种,元稹也是鲜卑后裔,更不要说当皇上的李家了,身世本来混沌,就算他们“仅就男系论固一纯粹之汉人”,但经过通婚血缘已经杂糅胡汉,所以历史学家陈寅恪说,他们是“取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局”。

陈寅恪先生说得是。不止是唐代,宋代也一样,经历了种种异族藩镇和武人在中原的交错从横,经历了各色民族首领先后执政的五代,宋代再强调华夷之大防,很多或明或暗的血统和风俗也还是草蛇灰线地潜入汉族中国,就连大书法家米芾,据说前世便是来自西域的外国人,偏偏他玩儿的是最中国的书法艺术。

和陈寅恪并称二陈的另一历史学家陈垣先生写过《元西域人华化考》,说的是蒙元时期好多西域人渐渐融入中国,学了汉家文化。

反过来,蒙元并不长的一朝里,好多汉族人倒也融入了蒙古,他们不光“辫发椎髻”穿了胡服,也不光“易其姓字为胡名,习胡语”,而且还学了蒙古人的习俗“弟收兄妻,子承父妾”,害得明太祖朱元璋刚刚当皇帝三十八天,就急急忙忙下诏书要移风易俗,“其辫发椎髻,胡服胡语胡姓一切禁止”。

可是,明朝之后是清朝,又一个不是汉族人的天下。

历史还需加上现实:对于“我们”的认同与归属从何而来

无法查遍每个人的血统,也无法检验所有人的基因,你不能奢望确知今天的中国人有没有楼兰美人的基因,有没有匈奴、鲜卑、高丽甚至罗马(想想甘肃那个罗马军团的传说)的血缘。

也许,当我们追问“谁是我们”的时候,倒可以不必过度追寻血缘,“认同”的基础在文化,钱穆先生早就说过,“中国”不是一个国家,更是一个文化。

“夷狄之有君,不如诸夏之亡也”,这话看上去突兀,细细想却有趣,或许这一方面是夫子对诸夏过于自信,或许另一方面也因为他把国家秩序建立在文化上而不是制度上。

其实就是儒家也承认,如果礼乐遵从中国,那个地方就是中国,如果风俗全是蛮夷,那么即使地方在中国,也只是蛮夷而已。

犹记得以前一句相当流行的话,“工人阶级无祖国”,但只要听到《国际歌》就能够找到祖国,这让我想起苏东坡的“吾心安处是故乡”,给你安全感的“祖国”是“吾心安处”,而“吾心安处”就是现在时髦理论里的Culture Identity,文化认同与文化归属。

文化认同与文化归属有三个要素,首先,你得承认这些人曾经有一个共同的历史渊源和文化传统;其次,你要承认这些人现在与“其他人”是不同的,不同的地方不是人种差异,更重要的是文化差异;最后,这些人相信彼此共享一些价值,相信将来要走一个共同的道路,所以要在这条道路上会同舟共济。

这里说的是过去、现在、未来三个面向,所以仅仅靠共同的历史渊源以及共同的肤色、语言、风俗,并不能简单地提供认同与归属,正如骆家辉效忠美利坚,莲舫服务于日本,而同样说汉语的海峡两岸,却“本是同根生,相煎何太急”一样。

“认同”并不仅仅依赖于外在的族群特征,而依赖于什么可以是他们共同信赖的“文化”以及它所形塑的“制度”,这种文化与制度是否能够使他们安心,恐怕这才是最重要的。

这种让他们安心的东西,一方面是历史,通过无数时代,纠纠缠缠地凑到一起,形成深入内心的文化,一方面是现实,经由种种观察,反复比较后成为共识,铸成普遍依赖的制度。

可麻烦的是,除了汉语、孔子之外,仅仅依赖炎帝或者黄帝祭祀?仅仅靠春节的舞狮和联欢?仅仅凭着念诵两句“学而时习之”或供上“天地君亲师”?“黄皮肤黑头发”的人们就自然归属到“炎黄子孙”来了吗?我深感如今我们内心中那些“共同的”、“信赖的”基础并不坚固。

亨廷顿(Samuel P. Huntington)在姓社和姓资的两大阵营冷战结束后,曾看到“文明的冲突”,而“文明的冲突”的核心就是“宗教”。也许,他有西方立场或者什么别的意图,也许他是后冷战时期报忧不报喜的“乌鸦嘴”,不过他让我们注意到,引起冲突的绝对信念和唯一信仰来自宗教,给人认同的巨大安慰与群体归属也来自宗教。

尽管他沿袭汤因比(Arnold J.Toynbee)把中国也看成是人类七大文明之一,但是,缺乏强烈宗教性内核的中国文明,怎样才能像具有强烈甚至激烈的基督教信仰或伊斯兰信仰内核的“西方文明”与“穆斯林文明”那样,把各种各样、分布在世界的“人”凝聚在一个文化和制度的基础上,使“他们”形成“我们”的亲切感?

除了提供历史上“我们”的“共同起源”,谁来提供“现实”中的安全感与亲切感,让我们觉得是“我们”,并且让更多的人觉得,应当认同和归属“我们”?

“不要问我从哪里来,我的故乡在远方”?

这是一首曾经很流行的歌,里面有一种漂泊感。现在,有人用“离散”来形容这种悲凉,那么什么才能使人感到“归来”的温暖?

古代中国常说“归”,田园将芜胡不归,归园田居,少小离家老大归,那个“归”字里,有说不完的意义,并不只是秋风鲈鱼莼菜,要有“绿蚁新醅酒,红泥小火炉”那种温暖的家,才能唤来“风雪夜归人”,让他们成为我们,所以“认同”换个说法可以叫“归属”。

“不要问我从哪里来”。需要问的倒是,什么让人安心,什么让这块土地成为“家园”,什么使人“归来”,最终“他们”成为“我们”。

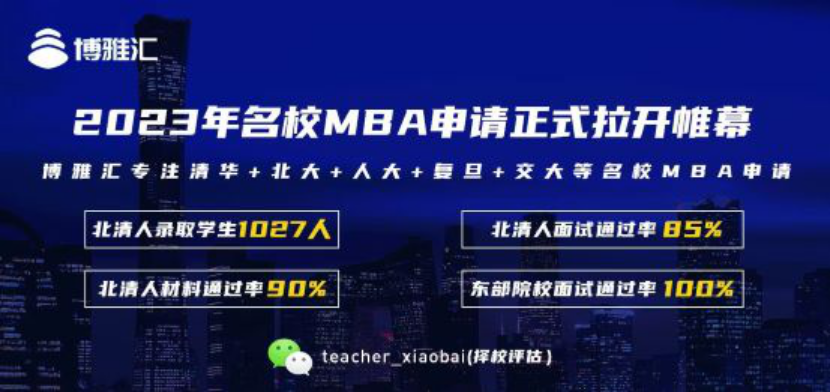

博雅汇MBA,专注于北清人等顶级名校MBA提前面试申请,拥有9年的辅导经验,帮助上千人成功拿到清北人复交等名校预录取资格。

20—21申请季,在师生的共同努力下,博雅汇的学员共拿下528个名校offer。辅导的264名学员中,面试综合通过率达到90.15%。其中,MBA项目北大预录取51人、清华经管预录取29人、人大商学院预录取42人,各校录取人数业内排名第一。想要咨询MBA添加助教老师微信(15810437141)