张炬辉 复旦国际 MBA 2012级校友 博天环境集团股份有限公司 大学毕业后,工作五、六年,很多人的职业道路在这时慢慢步入瓶颈期。不论是坚定投身于某个领域深入钻研、提升自我,还是在循规蹈矩的日常工作之余,认真考虑未来职业发展的转型,都需要一个“加油站”——对张炬辉而言,这个加油站就是复旦国际MBA。 在财务领域深耕至今,张炬辉的这份坚持源于理性的分析与规划,更离不开复旦国际MBA的深造——大量的实践与案例分析,全局观念的建立,更开阔的视野,同窗间棋逢对手的脑力激荡等等,都助力他实现了知识和心境的双重跃升。 从“多学一点”到“学以致用” 张炬辉在北京读完大学后,按部就班地就职于一家大型央企,后被外派驻苏州任财务负责人。6年来,从初出茅庐的大学毕业生到成为执掌子公司财务大权、并让公司销售额持续保持每年50%以上增长的管理者,张炬辉并没有沉醉于巨大的成就感,而是决心尝试更大的突破。 张炬辉选择复旦的理由和很多人一样:对复旦百年商科之美的向往、希望从专业领域迈向进阶的管理层、解码管理层通用商业语言……而就读复旦国际MBA,对他而言更是给自己“加码”。 “大学毕业后,我始终在央企工作,面对未来国际化商务交往的趋势,提升英语水平势在必行,全英文授课环境对我也是一大挑战。”对于求学,张炬辉一贯主张“多学一点”。 而复旦MBA回报给他的则是可以“学以致用”。即使是多年后,张炬辉仍对MBA项目中的好多课程如数家珍:“曾成桦老师的《战略管理》让人耳目一新,同样是案例教学,曾老师不会给大家灌输太多,而是鼓励大家以小组presentation的形式上台演示,再挨个点评,让大家充分感受到不同思维的碰撞;任明川老师的《会计学》对我而言很有针对性,但不同于我以往偏重的企业内部账目、资金,任老师的课帮助我建立企业整体的财务分析思维,从而跳出局限,掌握全局观……” 令张炬辉感念至今的,还有复旦国际MBA项目特有的iLab行动学习:以商业实验室的形式“真刀真枪”地帮助合作企业剖析实际问题,并提供解决方案与思路。“当年我们几个同学组成小组,与芬兰国家技术创新局合作,帮助芬兰企业进入或拓展中国市场提供咨询服务。看到我们的idea能真正落到实处,帮助企业解决问题,那种成就感简直无法用语言表达!”回忆往事,张炬辉的语气依然难掩兴奋。 养成国际化思维 谈及两年的复旦MBA时光,张炬辉的感受是:“时间完全不够用!”复旦国际MBA的校园生活,绝不是课堂宿舍两点一线,丰富多彩的公司实务课程、国际交换、MIT教授讲座、爱心志愿俱乐部、话剧社等文体活动,在寓教于乐的同时,也极大地提升了大家的时间管理能力。 “关于团队合作和领导力的训练,离开了团队与组织活动本身,是无法实现的。复旦国际MBA项目搭建了各类平台,帮助我们反思和践行团队合作和领导力精髓。”两年间,张炬辉参加了不少课余活动,现在想来,哪怕是休闲娱乐的时光,也成为今后宝贵的人生财富。 回想在复旦的学习经历,擅长归纳与总结的张炬辉坦言,无法用KPI的硬性指标来衡量它,因为这是一种“多维度、多层次的提升”。两年国际MBA项目全日制学习,让他在重返校园全身心充电的过程中,既能第一时间了解前沿商业案例,也能通过iLab这类行动学习助力开拓视野、积累实践经验。 那么,两年复旦国际MBA生涯究竟给自己带来了哪些明显的变化?张炬辉认真想了想告诉我们两个答案:一是高屋建瓴,提升跨行业沟通与交往的能力;二是养成了国际化视野和思维方式。“前者使我在职场中更快进入角色,后者则帮助我在国际项目合作中游刃有余,这两项都是未来优秀的企业管理者不可或缺的重要素养。” 更令张炬辉感触颇深的是MBA同窗间建立起的深厚革命友谊。来复旦国际MBA读书的同学们来自各行各业,大多颇有建树,这使得大家更为惺惺相惜。不论是课堂上的讨论还是各类活动中的合作,都迸发出火花四溅的灵感,却不会让人产生被冒犯的尴尬。于是在这样的氛围之下,大家愈发能体会到“兼听则明”的重要性。 “一个企业的管理者通常需要面对纷繁复杂的人、事、物,善于倾听、懂得分辨是非常重要的,这样不仅能够高效地推进工作,还能够创造性地做出决策。”张炬辉表示,在这样的氛围中,学习也是不断反思的过程。“你唯一需要注意的就是保持自己的个性和特点。”他善意地提醒道。 博雅汇MBA,专注于北清人等顶级名校MBA提前面试申请,拥有9年的辅导经验,帮助上千人成功拿到清北人复交等名校预录取资格。

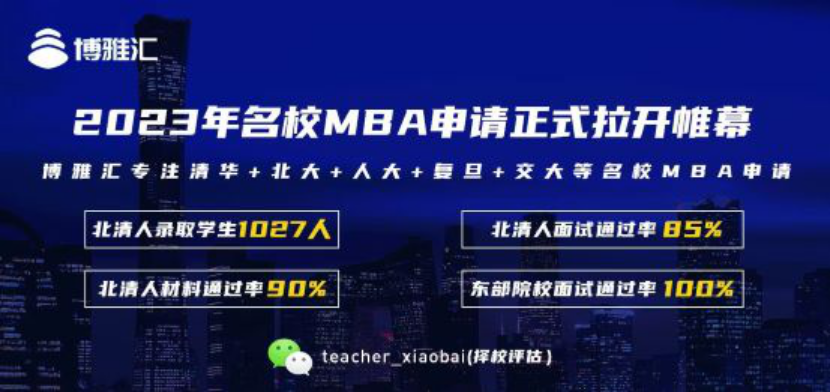

20—21申请季,在师生的共同努力下,博雅汇的学员共拿下528个名校offer。辅导的264名学员中,面试综合通过率达到90.15%。其中,MBA项目北大预录取51人、清华经管预录取29人、人大商学院预录取42人,各校录取人数业内排名第一。想要咨询MBA添加助教老师微信(15810437141)