2018年11月11日,2018(第二届)金融科技赋能的供应链金融高峰论坛在北京隆重召开。本届论坛由中国人民大学商学院主办,中国人民大学供应链战略管理研究中心承办。此次论坛旨在打造政府、金融机构与实体经济的交流平台,通过探讨“金融科技如何赋能供应链金融”的热点问题,从而助力实现“金融服务实体经济”和“新兴技术广泛应用于供应链金融领域”的效果。随着信息科技(区块链、大数据、云计算、物联网以及人工智能等)在金融领域的深入应用,科技与金融的融合势在必行。特别是在国家大力推进供应链金融领域发展的情况下,通过供应链金融的应用,达到金融服务实体经济的目的就颇为重要。 圆桌对话一: 金融监管形势下金融科技如何驱动供应链金融创新 对话主持: 蔡宇江 万联网创始人及执行总裁 对话嘉宾: 胡大剑 中国物流与采购联合会采购与供应链管理专业委员会主任 李彦春 金网络(北京)电子商务有限公司总经理 杨沁河 中仓仓单服务有限公司总经理 蔡宇江:我们最近观察到这样的现象:一方面是国家对供应链金融的发展非常支持;但是另外一个方面,最近包括银保监会、国务院也都多次召开了关于解决中小企业融资难、融资贵的专题会议,说明这个问题依然比较严峻。针对这方面,想请台上的三位嘉宾都从各自的专业方向谈一谈。 胡大剑:第一,供应链金融本身也是一种金融服务,金融服务要满足监管的要求,所有的金融都是持牌机构来做,而供应链金融到底跟持牌机构之间是什么关系,跟中小企业又是什么关系,这个是我们需要研究的。 第二,金融风险防范一直是三大攻坚任务之首,其中的一个核心就是防范金融风险,这也势必会造成流动性的紧缩。供应链金融恰恰是解决中小企业在去杠杆过程当中流动性紧张的重要方式。 如何解决?我个人的理解是,供应链金融的实际核心还是通过金融科技,能够创建供应链的应用场景,通过应用场景、信用大数据来提高信用识别效率,降低信用识别的成本,这是供应链金融应该起到的作用。 李彦春:我们的平台叫中航信用,是航空工业下属做供应链金融服务的平台。我们中航工业存在这样的痛点:整个供应链上资金非常紧张,包括供应链上的中小企业,它们的融资存在很多困难。供应商的融资成本必然会增加到它的产品价格,这必然导致整个供应链的成本上升、效率降低。 同时,军工的供应链要求非常高,因为都是用于生产国家军工国防产品的,所以在供应链上必须要保持稳定、高效。供应链是支撑我们整个军工制造体系的重要组成部分,必须带动整个供应链的发展,本质上是要保障整个生产产品的交付稳定和成本的有效控制。 所以,我们的平台很大程度上解决了在行业中金融活动的成本、效率的优化问题,这也是我们金融科技的使用非常有效的结果。 从整个模式和发展来看,通过金融科技的手段,确实能够促进中小企业融资问题的解决。 杨沁河:我们中仓单对2014年7月生效的国家的仓单格式标准做全方位的技术、产品、商务、法务的综合支持和底层服务,这项工作我们已经做了4年,调动了10几个机构的各种资源:技术、国家性的法律和科研资源等。 这项工作作为供应链中心的重要基础环节,我们的体会有三句话: 第一,想让全社会享受供应链的安全和边界与低成本,必须先建设供应链的基础设施。这个基础设施包括硬件的基础设施和软件的基础设施,包括理论的基础设施。 第二,在基础设施之上,关于标准化的工作,治理标准仅仅是第一步。我们要从标准的使用和运用,在整个技术商务和法务环境里面做工作,这是我们科研界、商务界、政府要共同做的事情,我特别希望大家形成一个共识,不要把大量的精力用在做标准方面,而是用在执行标准、运行标准方面。 第三,我们的供应链金融,尤其是像仓单这样的重要工具,一定要国际化。我们是全球供应链,我们更加体会到目前在沿海地区大进大出的特点,不论是债券型的产品还是其他产品,国际化很重要。 因此,我们之所以愿意和人大合作,是我们感受到人大无论在中国化还是国际化方面,都具备了较好的视野和资源,能够使我们现在重要的实践,不论是在深圳的,还是在上海、东南亚甚至全球的实践,可以和国际化的理论、实物结合起来,能够进一步的加强这方面的科研能力。我们下一步会和人大一起建立起线上供应链、线上仓单、线上保单完整共享的国家实验室,这个工作就是为了加强科研和对社会的培训、普及工作。 蔡宇江:杨总的公司应该是提供供应链金融的基础设施层面的专业机构。其实我们也知道,我们经常讲中国的动产融资市场规模应该是几十万亿的。 但目前实际发生额的比例很低,特别是在上海钢贸、青岛港的事件出来之后,整个金融机构对这个领域可以说是全面退出,市场处于一个萎缩状态。这个市场怎么来激活,从您专业的角度提一点意见。 杨沁河:在这些仓单和动产的质押方面、融资方面,我特别希望大家纠正这个观念:我们的持牌金融机构不是保守,不是不愿意做。我们中国的金融机构,可以说前十五年,为了支持实体企业,在这方面做的是很激进的。 从无锡到上海到苏州到沧州到佛山到广州,从自身发展到带领工行中信跟进,他们在我们国家的基础设施不健全的情况下,接受了欧美银行都不能接受的条件:请几个大物流公司,两三个人牵一条狗,跑到人家开放型的市场去做动产和监管。这种欧美银行认为是胡来的做法,中国银行都接受了,而且一年就做了几千亿的规模。 但是,他们在2008年到2012年之间受到了大量血淋淋的教训,很多银行的员工因为这个入狱,当然这些物流公司的老板也一样(入狱),原来都是中字头国企的,一批一批地收到上百个诉讼,这是我们国家在供应链金融(发展初期)经历的一连串非常沉重的教训。这个教训法国、德国、英国、芝加哥的金融机构全部受过,没有人能避免。 蔡宇江:杨总这个事情怎么破解? 杨沁河:要想破解这个事情,实际上就两招,第一是先从我们提供供应链服务的仓储运输,基础服务机构的能力和基础设施提升开始。没有做仓单、提单的能力,做不好,只有上亿平方米、上十亿平方米的简单粗糙的作业,不能支持金融机构的安全,不能让他们摆脱(风险)恐惧感。现在只有几个物流企业做了投入,进行了技术升级,才敢做这个业务。 第二点,提高金融机构识别仓单、使用仓单,能够借助交易机构、供应链公司交易仓单、变卖仓单的使用能力。我们这三年来为物流企业提高能力做了大量的工作,为金融机构提高能力也做大量的工作,给金融机构制订了非常详细、扎实的使用仓单,用仓单进行授信管理的一系列办法和工具。 关于这点,希望人大商学院能够为这两个提高进行研发和培训工作,能满足我们这两方面的需求,谢谢。 蔡宇江:是的,一个巴掌拍不响,一方面需要物流监管公司提高制作仓单的能力,一方面是金融机构提高识别仓单、使用仓单的能力,让大家接受仓单的标准和应用。我想这为我们怎么破局动产融资的困局提供了思路。 杨总所专注的是在动产融资方面,那李总在做的是应收账款方面,这个市场其实也是几十万亿规模,但国内目前像保理的业务,实际上发展的也并不是特别理想。怎么让这个市场能够健康的发展,如何避免又出现了一些不可控或者违规的问题?这方面您有什么建议或者体会? 李彦春:监管的问题是我们非常关注的。先把我的三点体会分享给大家。 第一点,金融科技首先要立足科技,用科技服务于金融活动,进而服务到企业。我们平台是立足于科技,服务金融活动,解决了金融科技在成本效率上的很多问题,尤其是我们现在使用的电子签名、实名认证、互联网技术等等。这些技术的使用切实解决了原来金融机构、大型银行涉及不到的场景、解决不了的一些问题。 第二点,紧贴产业,服务实体经济,这也是监管机构非常关注的。所以我们在设计平台的时候,跟金融机构是战略合作,一起来商量风控标准,一起来考虑合规问题。现在在航空工业和中国航发,我们都有自己的电子采购平台和网上商城,航信的平台和这两个采购平台是互联的,它的贸易数据都是进行交叉比对、验证过的。(这都是我们)采取的各种方式来保证我们的金融科技服务,服务到实体经济,不能脱离真实贸易。 第三点,能够通过金融科技推动监管的升级和完善。一个行业的发展,特别是金融科技的发展,它是个双刃剑,往往这种科技的发展会带来效率提高,成本降低,风控技术的变革,但同时它会带来很多风险。 另外一点,推动监管完善方面,我们还有一个很重要的行业规范和自律,行业里大家要一起维持好秩序,如果一旦我们自己越了界,或者不注意导致了很多风险,很多违规事件的发生,那会对行业的健康发展带来很大的影响,会影响我们本来可以正常健康发展的工作。 蔡宇江:刚才李总讲的非常实在,我们的金网络不碰钱,只在银行端跟中小企业之间建立通道,在提高效率,降低成本方面起了作用。 胡主任,刚才也听了其他嘉宾的分享,这里面关于创新和监管是一个矛盾体,一旦创新很可能就会突破一些政策的边界。但如果管的太死的话,可能这个业务就没办法做,这里面的“度”怎么来把握,请您谈一谈看法。 胡大剑:所有的理论都是滞后于实践的,所有的监管也是滞后于实践的,实践应该是非常鲜活的,各种创新是来自于实践、市场的。 我个人的理解,所有的风险是基于理念,对于监管部门来讲,如果说我们的监管理念和监管能力有效提升了,过去认为有风险的事情也不存在风险了。 对于监管部门来讲,也有风险识别问题。所以我认为,金融科技是很重要的金融创新手段。如果监管部门有一个有效的监管平台,能够跟市场平台互联互通,这可能会有效的提升监管部门的监管能力,也有可能使监管的理念更加贴近市场。 金融科技可以赋市场的能,也可以赋监管的能。如果监管和市场都能够有效的赋能,那么这个矛盾就能有效的解决。最重要的是,我们在技术进步的同时怎么对风险的边界、管控做到有效。 另外一个角度,现实中在金融领域更加明显,因为我们知道所有的中小企业的信用都是不够的,国有企业的信用是富裕的,怎么通过供应链金融能够让一个核心企业、有控制力的企业,带动众多的中小企业共同创造价值,在供应链的分工体系当中创造价值,我认为这对中国来讲,所有制鸿沟问题的破解就更加显得重要,这是我的补充,谢谢。 蔡宇江:另外,胡主任我想问一下,我们这次供应链试点最后确定的266家企业,其实很多企业或多或少在涉足供应链金融,最近以深圳为例,很多公司在供应链金融的发展思路方面,已经从资金驱动型向人力驱动型进行转化,那是否意味着未来我们提供纯粹供应链服务的公司,和提供金融服务的公司,和提供金融科技的公司,他们会分别按主体来运作。分工协作,会不会成为未来的合作机制? 胡大剑:试点的问题,我个人的意见是,八部门当中有四个部门是代表实体经济,还有四个部门是代表监管部门。这两个本身目标是不一致的,实体经济部门的目标是追求效率的,监管部门是追求风险可控的。 所以目标本来不一致的,关于供应链金融,在评审过程当中可能从严从紧,我认为更多的是来自于监管部门的,这也是我们未来需要做的重要工作,怎么凝聚监管部门和经济部门之间的共识。 第二个,我认为供应链金融核心,基于真实的交易背景,同时有合理杠杆比。通过大数据形成信用,这是现代金融的基础核心。我们过去的信用试点都是单维的、历史的、单项的信用识别,未来通过大数据会形成一种多维的、动态的、更加真实的信用识别机制,这是我个人的想法。 最终归结一点,供应链金融必须基于真实交易背景,必须有效降低成本,有效提高效率,提高信用识别效率,降低信用识别成本。并且最终实现的必须是价值在合理的水平,谢谢。 蔡宇江:非常感谢大家,我们重点探讨了一下关于金融科技以及金融监管方面的问题。整个供应链金融是一个大的生态体系。通过金融科技来提高整个资金,包括供应链的效率,在当前的形势下要符合金融监管的需要,把监管和效率很好的结合起来,这样才能够真正像开题的时候讲的,怎么让我们的资金能够最终注入到实体经济里面,最终汇聚我们的实体经济来解决问题。非常感谢台上三位嘉宾的分享,谢谢台下代表的聆听,上午的圆桌对话环节到此为止。

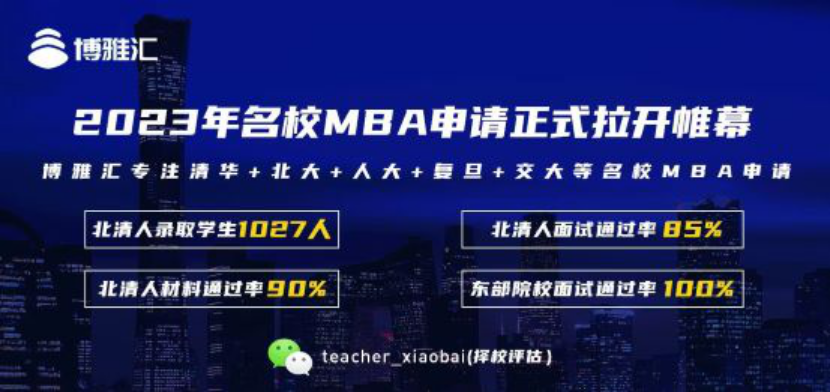

博雅汇MBA,专注于北清人等顶级名校MBA提前面试申请,拥有9年的辅导经验,帮助上千人成功拿到清北人复交等名校预录取资格。

20—21申请季,在师生的共同努力下,博雅汇的学员共拿下528个名校offer。辅导的264名学员中,面试综合通过率达到90.15%。其中,MBA项目北大预录取51人、清华经管预录取29人、人大商学院预录取42人,各校录取人数业内排名第一。想要咨询MBA添加助教老师微信(15810437141)