“女生节”VS“妇女节”:为什么我们不愿意过妇女节了?

古有“To be or not to be ”的感叹,今有女同胞们是该过“女生节”还是“妇女节”的争论。近日,伴随着2016年的“女生节”和“妇女节”的脚步,两个话题出现在了我们的新媒体空间——#反三七过三八#和#女生节取代妇女节#。

不论是“女生”还是“妇女”,都是作为对女性的称呼,但为什么这对“姐妹”在新媒体空间中却成了水火不容的“敌对双方”呢?甚至有人还@了联合国,希望取消妇女节,改设女生节。 “本是同根生,相煎何太急”啊,难道 “女生”和“妇女”就非得拼个你死我活?

Part.1“湉湉”的哭诉——“女生节取代妇女节”

3月2日,“不要压抑自己天性”的“奇葩”范湉湉在自己的微博上发出了一段“血泪控诉”。在视频中,她愤怒的表示,自己不愿被称作是“妇女”,在她看来,“妇女”一词十分伤人,她认为在妇女节之外其实也有女生节,且这个节日适合所有女性。只要有一颗年轻的心,都可以过女生节。帖子一出,瞬间引爆微博,一度将#女生节取代妇女节#的话题推上热搜。

我们不难看出,支持“女生节”取代“妇女节”的人的共同原因。在她们看来,“妇女”这个词,代表着年长女性,代表的是已为人妻的传统女性角色,代表着是对女性群体的贬低。的确,在《汉语大辞典》中,“妇”的含义是已婚女子,妻子的意思,这种“出嫁为妇”的语义,让接受过高等教育的知识女青年无法苟同。她们不希望用“妇女”一词,将自己的青春活力,限定在已为人妻的传统女性角色之中。她们更不愿意用“妇女”一词,使自己被老化。

对于她们而言,年轻的“女生”才是她们自我代言的最佳符号。正是出于此,对于“女生节”发源地的高校女性而言,她们更希望用“女生节”将自己与“妇女”相“区隔”,并且希望在“女生节”中,彰显新女性的独立与自主,同时也获得女生应有的权利与福利,而不是寄希望于“妇女节”来突出女性的被保护地位。

但是,现实生活中的“女生节”真的是彰显时代新女性的节日吗?答案是否定的。

❶“女生节”的狂欢——个体情感的释放

目前主流观点认为,女生节源于山东大学1986年3月7日的女生节联欢会。从此以后,女生节就成了国内高校社区,一年一度的大日子。各个高校都会精心策划诸如男生为女生服务,男生送女生礼物,寝室亮灯摆放烛光等各具特色的活动。但是,在这些活动中,我们看到更多的是一种节日下的集体狂欢。

涂尔干认为,节日是一种社会时间的制度性安排,以区隔出日常的生活作息。虽说大学生活丰富精彩,但是不论如何也逃离不了相对规律的校内生活。因此,“女生节”的设置就为学生们提供了一个集体狂欢的正当理由,以区隔出日常的生活作息。

为了迎接女生节,作为节日参与的双方——男生和女生——都投入其中。男生在拼创意,女生在等待“小惊喜”,当然这一天也是各种校内趣闻和八卦集中爆发的时间。比如XXX又亮出了逆天的神标语,XXX又收到了某种奇葩礼物,XX班级又为班级女生发了某种福利……正是在男女双方的共同参与中,整个学校都沉浸在一种集体欢乐中。

❷逃出“象牙塔”——社会化的“女生节”

在自媒体的帮助下,这种校内的集体狂欢会迅速蔓延至整个社会,直接参与狂欢的人在互相攀比谁的创意更好;而已经离开学校的人,在这种氛围的影响下,也会开始回味自己的女生节时光,回想自己当年也曾有过的“女神”待遇。或许,正是由于离开校园后,女生们面对残酷的性别歧视,愈加怀念曾经的“女生节”待遇,所以这种集体记忆才促使他们走上了“女生节代替妇女节”的道路。

当然,“女生节”之所以能够走出象牙塔,被更多的女性接受,还离不开企业家的助攻。为了获得利益的最大化,生产者在不断地消费着女性本身,同时也创造出更多的“女神”神话,这一神话将“妇女”污名化,将“女生”美化,让女性深信自己要成为永葆青春的“女生”,让男性相信自己的责任就在于让心爱的另一半成为永远年轻的“她”。在消费主义的粉饰下,人们甚至理所当然的认为,谈女生能促进消费,谈妇女只会引发矛盾。

3.拒绝“妇女”的背后——恐老的“女生”

另外,在反对“妇女节”的声浪中,我们还能清楚的看到人们对衰老的恐惧。现代社会是追求效率的社会,是充满不确定性的社会。在这样的社会中,看重的是人能不能创造生厂价值。年轻就等同于具有生产能力,而年老,就意味着负担。其实,衰老对于个体而言,是一件很自然的事儿,可是在现代性社会中却成为了一件极其可怕的事。

“妇女”意味着年老。年老,意味着被社会淘汰,意味着失去生产价值。而欢度“妇女节”也就意味着向众人宣告,我是中年妇女的一员,我已经与青春渐行渐远。怀着对衰老的恐惧,人们不愿被人称呼为“妇女”,因此更不愿迎接一个不属于她们的节日。

“女生节”取代“妇女节”,说出了人们对青春永驻的向往,对年老色衰的恐惧,对传统女性角色的拒绝,以及在集体狂欢中,情感释放的喜爱。

Part.2“妇女”的宣言——“反三七过三八”

当“女生”们在号召“女生节取代妇女节”的同时,“妇女”们也在用行动倡导“反三七过三八”的宣言。今年二月底,新媒体女性就曾号召在一个性别歧视的现场,发出反对的声音,以此来声援#反三七过三八#的行动,并揭露社会性别歧视这样血淋淋的事实。

他们认为,“女生节”只不过是男权社会以一种“关爱”的名义所特别设置的节日。“女生节”实际上仍然凸显了男权社会中,男性的强势地位和女性的弱势地位,展示的是男性对女性同情式的关心,而绝非男女两性互相尊重的平等体现。

❶认真的“妇女节”——纪念我们的妇女运动

“妇女节”的全称实际上是“国际劳动妇女节”。根据北京大学孔寒冰教授对于“妇女节”的考证,孔教授认为,“妇女节”的出现,并不是为了纪念1909年美国芝加哥女工罢工游行实践,而是为了纪念1917年俄国彼得格勒女工在二月革命中所做的英勇斗争,是无产阶级妇女运动的发展结果。1924年3月8日,广东首次庆祝“三八妇女节”,由此标志着中国有组织的妇女运动的开始。

所以,“妇女节”的设立,并不是为了“关爱”女性而设立的,而是为了纪念妇女在争取自身权利平等所做的努力,并通过各种节日活动来巩固妇女运动的集体记忆,并在周期性的重复中强化男女平等的社会观念。因此,“妇女节”中的“妇女”并不是年长的人妻形象,更没有任何贬低妇女形象的含义。

“妇女节”中的“妇女”只是对独立自主的女性的另一个称呼,强调的是一个与男性平等的社会形象。只不过,随着时代的变化,人们已经渐渐忽视了“妇女节”中“妇女”的内涵,甚至将其“狭义化”理解为负面的词汇。

❷“反三七过三八”——反的是歧视,要的是平权

支持“反三七过三八”的人实际上只是希望唤起女性同胞对当前社会仍然普遍存在的性别歧视现象保持清晰的认知。就像支持者所说的,“别以公主之名束缚我,我是妇女罗卜卜”。在她们看来,“女生节”不仅是男性主导话语权的社会中,男性用以麻痹女性的工具,更是男性刻画女性形象的工具。

正如前文所说,“女生”和“妇女”在人们的认知中存在着明显的年龄差异,“女生节”的存在,实际上是男权社会,男性对女性年轻貌美的形象的要求,并通过节日的设定,向女性宣告,只有符合这一要求的女性才能享受“女生节”的特殊待遇。

因此,女性对“妇女”的恐惧,实际上是在担心自己无法符合男性的审美要求,一旦自己被贴上了“妇女”的标签,就意味着自己失去了魅力。为了打破这一局面,女性同胞应该联合起来,“反三七过三八”。

“反三七过三八”的宣言,从社会性别的视角,揭露了男权社会的本质,让人们重新审视“妇女节”的内涵,提醒人们争取两性平权社会的努力仍需继续。

Part.3“我们”的节日

不论是“女生节”还是“妇女节”,这二者都是女性的节日。“女生”和“妇女”,更不是对立的两个群体,而是“我们”。节日设置的原因及其功能本身是多方面的,同样节日的存废也是随着社会发展而变化的。但就现阶段来看,“女生节”和“妇女节”的存在,不是一个非此即彼的问题。

❶“女生节”的欢乐,“妇女节”的思考

从节日的起源和功能上来看,“女生节”和“妇女节”是有区别的。学者王霄冰认,节日可分为“狂欢型”节日和“严肃型”节日,前者更注重情感的宣泄,后者更强调对现实的思考。其实,我们可以看到,源于高校内部的“女生节”在设立之初,赋予它更多的是一种娱乐内涵,以便获得集体狂欢的合法性。

正如涂尔干所说的,节日使“人们超出自身之外,忘却日常的工作与烦恼”。校园内的男女,通过“女生节”加强了人与人间的联系,同时以班级,学院或学校为单位,获得了更进一步的认同感。弗洛姆认为这样的集体狂欢,有助于减少人们的孤独感,克服内心的焦虑。

在大众传媒的帮助下,“女生节”的狂欢氛围,更是瞬间蔓延至全社会。但是“妇女节”则不同。

“妇女节”的背后,纪念的是妇女运动的兴起与发展,承载的是人们对男女两性平权社会的追求。在现阶段,社会仍普遍存在着性别歧视的现象,“妇女节”所发挥的功能是“女生节”所无法达到的。前者是狂欢型的节日,后者则是严肃性的节日;前者是人们满足人们的情感释放,后者则让人们静下心来思考社会现象。我们需要“女生节”带来的狂欢体验,也需要“妇女节”带来的深刻思考。

❷警惕“消费时代”的幻象

特别是身处在鲍德里亚所说的“消费时代”下,我们更应该明白,“女生节”和“妇女节”同时存在的重要性。在“消费时代”下,生产者为了追逐利益,通常喜欢为节日赋予新的符号内涵,并以此刺激人们的消费欲望。

在“双节”期间,我们能够看到琳琅满目的女性用品广告,以生动的广告词与吸引人的折扣,刺激着你的购物欲。在购物欲的引导下,人们往往更容易陷入消费带来的体验而难以抽离。以娱乐方式为主的节日活动中,狂欢型的“女生节”由于缺少固有社会文化内涵,因此更容易使人们沉溺于购物狂欢的表象中。而在较为严肃的“妇女节”相关纪念活动中,我们才能更容易的从购物狂欢中抽身,清晰的意识到当前社会仍然存在的不平等现象。

在节日中享受欢乐,在节日中反思现实。因此,不论是“女生节”还是“妇女节”都是我们现在需要的节日。祝大家节日快乐!

女生节和妇女节之争,你怎么看?

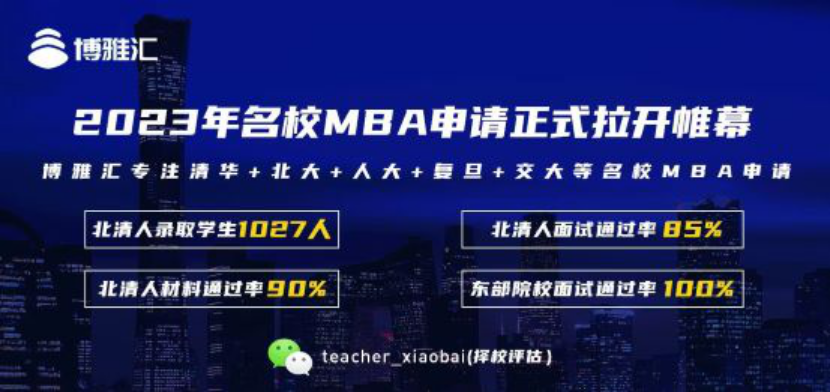

博雅汇MBA,专注于北清人等顶级名校MBA提前面试申请,拥有9年的辅导经验,帮助上千人成功拿到清北人复交等名校预录取资格。

20—21申请季,在师生的共同努力下,博雅汇的学员共拿下528个名校offer。辅导的264名学员中,面试综合通过率达到90.15%。其中,MBA项目北大预录取51人、清华经管预录取29人、人大商学院预录取42人,各校录取人数业内排名第一。想要咨询MBA添加助教老师微信(15810437141)