10月30日,由校友企业上海电影(集团)有限公司出品的70周年国庆献礼片《攀登者》公映一个月之际,影片出品人,上海交通大学安泰经济与管理学院第三届顾问委员会委员、校友,上影集团党委书记、董事长任仲伦回到母校,带来《攀登者》背后的故事。

任仲伦在接受《每日经济新闻》专访时,曾将《攀登者》的拍摄任务视为“一场输不起的战争”:“按常规不可能完成的任务,我们必须完成;这是一场输不起的战争,我们必须赢;困难将是无穷无尽的,我们必须战胜困难而不是被困难所战胜。在这个时间点上,用电影塑造一种攀登的形象,我们觉得是有时代意义的。《攀登者》从题材到内涵,都特别能体现共和国最重要的精神——攀登精神。在重要的历史节点勇于担当、勇于攀登,这也是我们上影七十年一脉相承的宝贵精神。”

上海交通大学媒体与传播学院教授、中国电影评论学会副会长李建强受邀点评电影《攀登者》,小编全文转载,以飨读者。

《攀登者》:启识兼备,情趣交织

中国近代政治家、战略家和文学家曾国藩曾提出:好文章须有四样东西,即:气势、识度、情韵和趣味。他总括说:“凡文有气则有势,有识则有度, 有情则有韵,有趣则有味。”其实,对于影像作品,有时亦可作如是观。新近由上海电影集团摄制的《攀登者》,就是这样一部气、识兼备,情、趣交织的作品。

一是气势。气势原本指的是人和物表现出的某种态势和力量。王阳明在《传习录》里说:“流行为气,凝聚为精,妙用为神”,明确将人的精、气、神视为一体。依照他的见解,“精”是生命的本体,“神”是生命中呈现的理性,而“气”则将生命之能量传布于全身。所以有没有气势,常常决定了一部文艺作品的质地和分量。

《攀登者》表现的是1960和1975年中国登山队两次从珠穆朗玛峰北坡登顶的往事。故事的发生地及其队员们面对的恶劣环境,本身就具有极大的心理震撼力和视觉冲击力:人迹罕至的悬崖峭壁,四季不化的冰天雪地,突如其来的狂风暴雨,望而生畏的季风袭击……人与自然的艰难抗争,个体和团队遭遇的困厄险阻,构成了波涛涌起、吞吐山河的恢弘气势。

造就气势的,当然不仅仅只是外在的人与自然绝境的搏杀,与狂飙雪雨的决斗,更有内在的人的精神力量的凝聚和宣示。1960年第一次登顶后,因为缺乏环绕影像资料,遭到国际上的质疑,登山队也随即解散。壮志未酬,英雄迟暮。方五洲成了锅炉工,曲松林返回训练营,杰布回家放羊。人们可以想象他们承受的心理煎熬,但这些勇士如同殉道者一样的雄心一成不变。

当1975年再次组队,杰布在冰塔林喊出“国土,就在脚下”的豪言壮语、方五洲在大风口宣示“路再难,也要攀”的决心、曲松林在大本营表达“登上中国人的山,测量中国的世界高度”的夙愿、基地政委在简陋的帐篷里重申“不管我们今天的胜利,还是未来的强大,都不需要所有人的承认”的铿锵时,我们真切感受到了深厚的思想精神力量,顽强的民族精神定力。

这是一个呼唤英雄并产生了英雄的时代,这是一段值得大书特书而终于在银幕上得到真实传承的历史。动于中而形于外,此种气势,此等襟怀,大气磅礴,气贯长虹,正是中华民族复兴的精神伟力之所在!

二是识度。对于艺术创作来说,识,说的是见地、见识;度,讲的是高度、深度。前者为因,后者是果;有因始有果,有识方有度。因此,宋代大文豪苏东坡会说:“人才以智术为后,而以识度为先。”在一部记载人与高山峻峰激烈抗争的电影作品中,再现环境的险恶,呈现攀登的艰难,甚至展示英勇无比的流血牺牲,其实都并非难事。

早先,德国、奥地利和瑞士联合摄制的《北壁》做到了;新近,韩国的《喜马拉雅》,英国、美国和冰岛联合拍摄的《绝命海拔》也做到了。怎样在展现惊险奇特、进退维谷的险境中,浇灌一点人类理想的坚守,注入一些生命内涵的体验,特别是开掘古老民族伟大精神的宝藏,通过对攀登者不畏艰险、排除万难、至死不渝的精神追索,凝练和汇聚民族精神的真谛,以审美的方式拨亮在世心灵的光源和来日理想的灯火,进而影响受众对中华文化、中华民族,以及国家核心价值的认识判断与行为选择,这是此类影片的首事和难点,也是《攀登者》特别值得关注和肯定的地方。

上世纪六、七十年代,我国正处在经济和社会发展的困难时期。但就是在这样一个特定的岁月,中国领导人掷地有声地宣告:“中国的珠峰,中国人当然要首先登上去”, 并亲自下令组建国家登山队;一批中国的攀登者携带简陋设备,冒着生死风险,前赴后继地向峰顶发起冲击。这是一种什么样的精神,一种什么样的气魄!

正如编剧阿来所说:“我写《攀登者》就是写精神,写中国人为什么一定要去攀登珠峰。当时国家极其困难,攀登珠峰几乎是不可能的事,人的意志、国家意志让这种不可能变为可能。”这种立论和见地,当然不是一般的认识和观念堪舆比肩的,既投射人类思想的制高光点,又有民族精神的强烈支撑,构成了一种意义和情感的“矢量”,因而凸显了高度、深度和厚度。

三是情韵。讲故事,脱不开“爱”,拍电影,离不了“情”。 《攀登者》当然也不能例外。应当说,主人公方五洲与徐缨的真挚爱情,新队员李国梁和黑牡丹的深厚情感,为影片增色了不少。方五洲为了完成登峰夙愿,置放个人的情爱,阴差阳错,历15年而无怨悔;而徐缨对方五洲亦一往情深,不管沉浮起落,坚定支持他的事业,后来又主动请缨,作为气象组的负责人也来到基地,与方五洲并肩作战,直至积劳成疾跌倒在雪原深处。

这样的真挚情义,多少是打动一些人心的。同样,李国梁与黑牡丹因误会而相识,因关爱而生情,演绎了一代热血青年的爱情赞歌。可以想象,缺少了这两组情意悠长的人物感情故事,作品的精神韵致难免受到影响。

问题在于,有“情”未必有“韵”,泛情极易导致失衡。曾文正公指称的“情韵”,除了“真切”,还得“适度”,还要“内敛”。攀登者攀登的是精神之峰、意志之巅,是“经国之大业、不朽之盛事”,不是说不能有爱情,而是说,应当把爱情放到怎样恰当的位置?

如现今这般,情感戏一发而不可收,直至占据作品的大部分篇幅,尤其是对“珠峰绝恋”、“深谷狂吻”等重头戏的刻意渲染,其实是偏离主线、事与愿违的。正如有的批评者尖锐指出:“这本该是一个史诗级的电影,但被拍成了爱情片。”

一部本该“阳刚”的戏,却被“阴柔”所主导,不仅在一定程度上肢解了《攀登者》的主旨硬核,也成为影片最大的不足和明显的硬伤。指出这一点,并非要否定影片的成就,而是想藉机为同类创作号诊把脉:“戏不够,情来凑”、“乱撒爱情胡椒粉”的老黄历真得改一改了!这,亦可看作是《攀登者》对中国主流电影未来攀高行远的一次警策!

四是趣味。日本著名导演黑泽明曾宣称:一部电影要想成为一部打动人心的作品,就一定要把电影美在影片中表现出来。如果它被很好的表现出来了,人们在看这部电影的时候就能体会到一种特别深的情感。南斯拉夫著名导演库斯图里卡则告诫,电影带给观众的应该是情感而非政治观念。

作为一个导演,应该形象有力地阐释自己的观点而不是去宣读一些二手政论文章。两位大师的表白,其实都强调了趣味之于一部影像作品的意义。而对于《攀登者》这样一部主题严肃、题材庄重的影片,这不啻是个考验。编导的精心和匠心也正由此生发出来。譬如体能训练一场:黑牡丹因心疼李国梁,克扣了10秒钟,被身为副指挥的曲松林察觉,于是毫不留情地要求李加练。李一时难于接受,恼怒地责问曲:“你为什么针对我?”曲坚定而又沉稳地作答:“不是针对你,是因为更珍惜你”……

一问一答,一张一弛,针尖对麦芒,揉进一位内心受过伤的铁血男儿立体的丰富世界,也将人物的性格前史、内蕴的坚硬与温柔和盘托出,非常耐人咀嚼。再如方五洲和曲松林重逢桥段:对视、握拳、举杯、畅饮、相拥一气呵成,举手投足拿捏到位,一颦一蹙把控到点。渡尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇,不着一字而尽得风流,将这一对生死兄弟如释重负、冰释前嫌的隐秘心境袒露无遗。

可见,庄严并不排斥情愫,凝重也不扼杀幽趣。艺术的辩证法本来就是如此,人造的藩篱一旦剔除,尽显艺术镜像的本真,承载无穷的审美快感。其实,也正是因为有了这一系列不事雕琢、无迹无痕的寻常“趣味”,故事才好看,人物才可信,英雄才出彩,平凡才伟大。《攀登者》在这方面创造的新鲜经验,值得总结和借鉴。

总体说,《攀登者》携气势,见识度,重趣味,并在情韵上有所求(尽管有点用力过猛和过度),是一部拍得相当认真和成功的影片。习近平总书记曾指出:“衡量一个时代文艺成就最终要看作品。推动文艺繁荣发展,最根本的是要创作出无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品。”我们期待底蕴深厚的上海电影集团再接再厉,拍出更多更好回肠荡气的优秀作品。

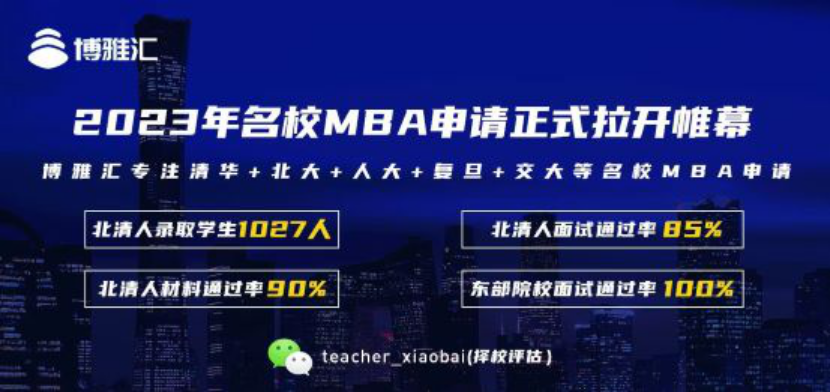

博雅汇MBA,专注于北清人等顶级名校MBA提前面试申请,拥有9年的辅导

经验,帮助上千人成功拿到清北人复交等名校预录取资格。